○墨田区再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の設置基準

平成18年3月29日

17墨地環リ第619号

(目的)

第1条 この要領は、墨田区再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の設置に関する要綱(平成18年3月31日 17墨地環リ第617号。以下「要綱」という。)に基づき事業用大規模建築物及び集合住宅等における再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所設置基準を定めるものとする。

(再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所設置対象建築物)

第2条 要綱で定める再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の設置を必要とする建築物(以下「建築物」という。)は、次のとおりとする。

1 再利用対象物保管場所

(1) 当該建築物の全部又は一部が事業用で、かつ、その部分の延べ床面積が1,000平方メートル以上となる予定の建築物

(2) 当該建築物の全部又は一部が事業用で、かつ、その部分の延べ床面積が1,000平方メートル以上の建築物

(3) 当該建築物の全部又は一部が事業用で、第1号又は前号に該当しない建築物で、区長の設置協力要請を請けた建築物

2 廃棄物保管場所

(1) 当該建築物の全部又は一部が事業用で、かつ、その部分の延べ床面積が1,000平方メートル以上となる予定の建築物

(2) 当該建築物の全部又は一部が事業用で、かつ、その部分の延べ床面積が1,000平方メートル以上の建築物

(3) 当該建築物の全部又は一部が事業用で、第1号又は前号に該当しないが、区長の設置協力要請を請けた建築物

(4) 当該建築物の全部又は一部が住宅用で、延べ床面積が1,000平方メートル以上となる予定の建築物

(5) 当該建築物の全部又は一部が住宅用で、延べ床面積が1,000平方メートル以上の建築物

(6) 当該建築物の全部又は一部が住宅用で、住戸数又は住室数が15以上の共同住宅、寄宿舎又は長屋の用途(その他の用途を併用する場合を含む。以下この号において同じ。)に供する予定の建築物

(7) 当該建築物の全部又は一部が住宅用で、地階を除く階数が3以上かつ住戸数又は住室数が10以上の共同住宅、寄宿舎又は長屋の用途に供する予定の建築物

(対象建築物の単位の基準)

第3条 この要領の対象建築物は、次の各号に掲げるものを除き、棟を単位とする。

(1) 学校、病院及び工場等同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の処理及び保管が一体として行われる複数の建築物

(2) 大規模な市街地開発事業によって開発された区域から発生する廃棄物の処理及び保管が一体として行われる場合は、当該区域内にある複数の建築物

(3) 一棟の建築物において、所有関係又は利用形態等により、一体的な取扱いが困難な場合は、各部分ごとに独立の建築物

(再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の共通設置基準)

第4条 要綱で定める再利用対象物及び廃棄物の保管場所設置基準は、次のとおりとする。

(1) 再利用対象物及び廃棄物の保管方法

ア 容器での保管を原則とする。

(2) 設置する場所

ア 建築物と同一敷地内に設置すること。

イ 複数設置する場合は、幅員が6メートル以上であり、運搬車が通り抜けできる通路に接する場所に設置すること。

(3) 構造の共通事項

ア 出入口の構造

(ア) 運搬車が横付けする場合は、幅を1.2メートル以上、高さを2.0メートル以上とすること。

(イ) 運搬車が内部に進入する場合は、幅を3.5メートル以上、高さを3.0メートル以上とすること。

(ウ) 出入口の中と外は、水平で同一平面上であること。ただし、当該建築物の構造上、やむを得ず勾配を設けるときは、勾配のことを考慮し、運搬車が当該建築物の天井に接触しないように十分な高さを設けること。

イ 保管場所の内部に運搬車が進入する場合は、車両誘導ラインを引くとともに、車両停止設備(タイヤストッパー等)を設置すること。

ウ 保管場所に棚を設置する場合は2段までとし、高さは80センチメートルから100センチメートルまでとすること。

エ 換気扇又は換気口を設置すること。

オ 屋根、囲い及び扉を設置すること。

カ 採光のための照明、窓等を設置すること。

(再利用対象物保管場所の設置基準)

第5条 区が再利用対象物及び資源の回収運搬を行う場合、再利用対象物保管場所(資源を含む。)の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 保管方法

ア 原則として、50リットルの折りたたみ式コンテナを使用すること。

イ 前号の容器の使用が困難であるときは、使用するコンテナとの双方で保管場所の面積の算定を行い、その結果、面積が広い方を設置すべき保管場所の面積とすること。

(2) 保管場所の構造

前条第3号で定めるところによる。

第6条 区の回収運搬業務の提供を受けない場合の再利用対象物及び資源の保管方法は、種類に適した容器を使用すること。ただし、容器を必要としない場合は、他の再利用対象物及び資源が混入しないよう区別保管が可能な、棚及び仕切りを設けること。

(廃棄物保管場所の設置基準)

第7条 区が廃棄物(資源を除く。)の収集運搬を行う場合、廃棄物保管場所の設置基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 保管方法

ア 容器

(ア) 原則として60リットル以下の容器(ポリ容器、コンテナ等)を使用すること。

(イ) 材質は、軽量で衝撃に強いものとすること。

イ 自動貯留排出機

(ア) 特殊架装をしたすべての運搬車に適合すること。

(イ) 容量は、廃棄物の排出量及び保管日数等に応じて、廃棄物が十分収納できるものであること。

(ウ) 構造は、密閉式とし、臭気及び汚水の流出を防止し、騒音及び振動を低減する措置がなされていること。

(エ) 運搬車の積み込み能力に応じた排出速度の調節機能を有すること。

(オ) 運搬車への排出の際に、廃棄物の飛散又は落下等がないこと。

(カ) 原則として、廃棄物を圧縮する機能を有すること。

(キ) 運搬車と接触した場合に衝撃を緩和する装置を取り付けること。

ウ 特殊架装車専用反転コンテナボックス(以下「反転コンテナ」という。)

(ア) 容器は、700リットル(175キログラム)とすること。

(イ) 大きさは、次のとおりとすること。

本体 横幅 1,360ミリメートル±10ミリメートル

奥行き 590ミリメートル±10ミリメートル

高さ 890ミリメートル±10ミリメートル

傾倒軸 長さ 1,574ミリメートル±10ミリメートル

高さ 685ミリメートル±10ミリメートル

(ウ) 材質は、軽量で衝撃に強いものとすること。

(エ) 折りたたみ式のふたをつけること。

(オ) 底部に、ストッパー付旋回車輪4個及び栓付の排水口を取り付けること。

(カ) 運搬車の傾倒装置との脱着が安全かつ容易に行えるものであること。

(キ) 運搬車が反転コンテナに横付けする場合は、幅を2.0メートル以上、高さを2.0メートル以上とすること。

(2) 保管場所の構造

第4条第3号で定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

ア 洗浄設備及び排水溝を設置すること。

イ 多量の厨芥を保管する場合は、プレハブ冷蔵庫を設置すること。

第8条 区の収集運搬業務の提供を受けない場合の廃棄物保管は、次の各号に定めるところによる。

(1) 容器の場合

前条第1号アの規定を準用する。

(2) 自動貯留排出機の場合

前条第1号イの規定を準用する。

(3) 反転コンテナの場合

前条第1号ウの規定を準用する。

(4) 車両搭載式コンテナの場合

ア 容量は、廃棄物の排出量及び保管日数等に応じて、廃棄物が十分収納できるものであること。

イ 運搬車に適合する仕様であること。

ウ 密閉式の場合は、原則として、廃棄物を圧縮する機能を有すること。

(5) その他の設備の場合

ア 容量は、廃棄物の排出量及び保管日数等に応じて、廃棄物が十分収納できるものであること。

イ 取扱いが安全かつ容易にできるものであること。

(廃棄物保管方法選定基準)

第9条 廃棄物保管設備の選定基準は、原則として、次の各号に定めるところによる。

(1) 区の収集運搬業務の提供を受ける場合(家庭廃棄物)

ア 住宅が100戸未満の場合

容器、反転コンテナ(可燃ごみ限定)又は自動貯留排出機(可燃ごみ限定)とすること。

イ 住宅が100戸以上の場合

容器(不燃ごみ限定)、反転コンテナ(可燃ごみ限定)又は自動貯留排出機(可燃ごみ限定)とすること。

(2) 区の収集運搬業務の提供を受けない場合(事業系廃棄物)

ア 廃棄物の排出量が1日に1,000キログラム未満の場合

前条に定める設備とすること。

イ 排出量が1日に1,000キログラム以上の場合

容器又は反転コンテナ以外の設備とすること。

(3) 区の収集運搬業務の提供を受ける場合で、反転コンテナを設置する場合及び区の運搬業務の提供を受けない場合で、容器、反転コンテナ、自動貯留排出機又は車両搭載式コンテナ以外の設備を設置するときは、事前に清掃事務所と十分協議すること。

(再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の面積の算定)

第10条 再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の面積の算定は、次のとおり行うものとする。

(2) 事業用建築物及び住宅用建築物の廃棄物保管場所の面積の算定は、様式2をもって行うものとする。

(3) 事業用建築物及び住宅用建築物の廃棄物の1日あたりの排出量は、原則として別表1の基準を用いて算定するものとする。ただし、過去のデータがある場合は、清掃事務所の了承を得た上で、そのデータを用いて算定するものとする。

(4) 住宅部分の人数は、原則として、別表2を用いて算定するものとする。ただし、人員数が確定している場合は、その人員数を用いて算定するものとする。

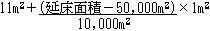

(5) 事業用大規模建築物の再利用対象物保管場所の算定は、次のとおり算定するものとする。

イ 事業用途に供する部分の床面積が10,000平方メートル未満の時は、別表4の基準を用いて算定する。

2 可燃ごみ、不燃ごみ及び資源の割合は、次のとおりとする。

(1) 家庭廃棄物については、可燃0.750:不燃0.039:古紙0.160:PET0.010:缶0.010:ビン0.030:トレー0.001とする。

(2) 事業系廃棄物の場合は、清掃事務所の承認を得た上で、過去のデータを用いて算出する。ただし、過去のデータがない場合は、0.75:0.25とする。

3 廃棄物の体積を重量に換算する場合は、1立方メートルを250キログラムとする。

(粗大ごみ集積所の設置基準)

第11条 粗大ごみ集積所の面積は、最低3平方メートル以上とすること。

(補則)

第12条 この要領に定めるもののほか、再利用対象物保管場所又は廃棄物保管場所の設置に必要な事項は、資源環境部長が別に定める。

付則

この基準は、平成18年4月1日から適用する。

附則

1 この基準は、平成20年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この基準による改正後の第2条第2号、第5条、第6条、第8条及び第9条の規定は、適用日以後に規則第19条第2項の規定等による事前協議(以下「事前協議」という。)を行ったものから適用し、適用日前に事前協議に着手したものについては、なお従前の例による。

付則

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表1

施設用途別廃棄物排出基準

施設の用途 | 1日あたりの排出基準 |

住宅 | 0.8kg/人 |

事務所ビル | 0.04kg/m2 |

文化・娯楽施設 | 0.03kg/m2 |

店舗(飲食店) | 0.20kg/m2 |

店舗(物品販売) デパート・スーパー | 0.08kg/m2 |

ホテル | 0.06kg/m2 |

学校 | 0.03kg/m2 |

病院・診療所・特養老人ホーム | 0.08kg/m2 |

駐車場 | 0.005kg/m2 |

鉄道駅舎 | 0.005kg/乗降客 |

* 住宅の排出基準は資源を含みます。

* 用途欄に記載された用途以外の建築物は、類似の用途を用いて算出する。

例 → 倉庫・工場 ・・・・文化・娯楽施設等に相当(0.03kg/m2)

別表2

住居占有面積別人員数

住居占有面積 | 人員 |

~30m2 | 1.0人 |

~40m2 | 2.0人 |

~50m2 | 2.5人 |

~60m2 | 3.0人 |

60m2超 | 4.0人 |

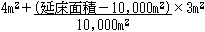

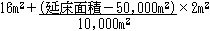

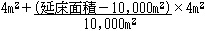

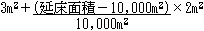

別表3 事業用大規模建築物(10,000m2以上)の再利用対象物保管場所最低必要面積算出基準

対象延床面積 用途 | 10,000m2以上50,000m2未満 | 50,000m2以上100,000m2未満 | 100,000m2以上 |

事務所 |

|

| 26m2以上 |

飲食店 | |||

学校 | |||

病院・診療所 | |||

店舗 |

| 40m2以上 | |

ホテル | |||

文化・娯楽施設等 |

|

| 16m2以上 |

注1 :上記用途に該当しない事業用大規模建築物については、事前に協議すること。

注2 :対象延床面積は、共用部分を除くこと。

注3 :主たる用途に付随する事務所等は、主たる用途と見なす。

注4 :対象延床面積が10,000m2未満の複合建築物の最低必要面積は、4m2以上とすること。

注5 :対象延床面積が10,000m2以上の複合建築物の最低必要面積は、各用途別に対象延床面積があるものと仮定し、各々の最低必要面積を算出し、その面積に「各用途別面積÷対象延床面積」の比率を乗じ、その最低必要面積を合計した面積(以下「合計面積」という)以上とすること。ただし、合計面積が4m2未満となった場合の最低必要面積は、4m2以上とする。

注6 :算出にあたっては、小数点第2位を四捨五入すること。

別表4 事業用大規模建築物(10,000m2未満)の再利用対象物保管場所最低必要面積設置基準

述べ床面積の範囲 | 保管場所最低必要面積 |

1,000m2未満 | 原則2m2以上とするが、これが困難なときは、清掃事務所と協議すること。 |

1,000m2以上~3,000m2未満 | 2.5m2以上 |

3,000m2以上~6,000m2未満 | 3.0m2以上 |

6,000m2以上~10,000m2未満 | 3.5m2以上 |

様式 省略

以上

以上 以上

以上 以上

以上 以上

以上 以上

以上