○文書の作成について(通知)

平成16年12月28日

16墨総総第789号

/各部(室)長/収入役/あて

墨田区条例を左横書き等に改める条例が平成17年1月1日から施行されることに伴い、別紙のとおり文書の作成に関わる基本的事項を定めたので通知します。なお、「文書の左横書きについて(昭和37年11月12日墨総発第358号)」については廃止します。

これにより、告示についても原則として左横書きに変更になります。

文書の作成

1 左横書きの範囲

文書は左横書きとする。ただし、法令等により、縦書きと定められているものその他特に総務課長が縦書きを適当と認めるものは除く。

2 文書の書き方

(1) 数字の書き方

ア 横書きの場合

(ア) アラビア数字を用いる。

(イ) 数字のけたの区切り方は3けた区切りとし、区切り符号には「,(コンマ)」を用いる。(ただし、年号及び電話番号は除く。)

(ウ) 小数、分数、日付、時刻、時間は、次のように表示する。

a 小数 0.12(「.(ピリオド)」を用い、「,(コンマ)」は用いない。)

b 分数 2分の1、1/2

c 日付 「平成16年12月1日」を略して表示する場合

H16.12.1、平16.12.1、平成16.12.1

d 時刻

午前8時30分、午前8:30

午後5時15分、午後5:15

e 時間 9時間20分

(エ) 漢数字で書く場合

a 固有名詞

四国、九州、二重橋

b 概数を示す語

四、五日、数十日

(オ) 数量としての意味が薄い語

一般、一部分、四半期

(カ) けたの大きな数を表す場合

3億、22万

(キ) 慣習的な語

一休み、二言目、二日間続き

イ 縦書きの場合

(ア) 一、二、三、十、百などの漢数字を用いる。

(イ) 発音にしたがって書く場合

ただし、見やすさを必要とする場合は次のようにアラビア数字の書き方をしてもよい。

(2) 符号の用い方

ア 「。」(句点)

(ア) 文の切れ目には、原則として打つ。

(イ) 括弧やかぎ括弧の中でも文の切れ目には打つ。

(ウ) 題名、件名及び標語を掲げる場合は打たない。

(エ) 表彰文には打たない。

(オ) 名詞形で文が終わる場合は原則として打たないが、次のような場合は打つ。

a 「・・・こと」「・・・とき」で終わるとき。

b その後に、更に文章が続くとき。

イ 「、」(読点)

読点は文の切れ目を明らかにし、その意味や続き方を示す場合に打つ。

(ア) 主語の後には必ず打つが、叙述が簡単で打たなくてもわかる場合や対句などで打たないほうがわかりやすい場合は打たない。

(イ) 対等に並列する語句の間には打つ。

(ウ) 限定、条件等を表す語句の後に打つ。

例 午後6時を過ぎて、なお雨が降っていたときは、花火大会は中止になります。

(エ) 文頭の接続詞又は副詞の後には打つ。

例 そして、しかも、ところで

ウ 「・」(中点)

(ア) 密接不可分な名詞を列挙するとき。

(イ) 縦書き文書で小数を漢字書きにするとき。

(ウ) 外国の地名・人名等のつなぎを表すとき。

エ 「.」(ピリオド)

単位を示す符号(小数点)として用いる。

オ 「:」(コロン)

次に続く説明文等がある場合や時刻を示す場合に用いる。

カ 「々」、「〃」(繰り返し符号)

「々」以外はできるだけ用いない。ただし、「〃」は表に限り用いてもよい。

「々」は、漢字の1字の繰り返しの場合に用いる。

例 人々、国々、年々

ただし、次のような異なった意味に用いる場合は用いない。

学生生活、委員会会則

キ 「「 」」(かぎ括弧)

語句を引用する場合、用語を定義する場合、略称を設ける場合等特にその語句を強調したいときに用いる。

ク 「( )」(括弧)

注記をする場合などに用いる。

(3) 項目に付ける符号

ア 目を細別するときは、次の例による。

第1

1

(1)

ア

(ア)

a

(a)

細別の段階が少ない場合は、必ずしも「第1」から始める必要はない。

イ 条文形式による公文は、条・項・号という特有の項目の立て方にする。

3 通知文形式文書の基本的な注意事項

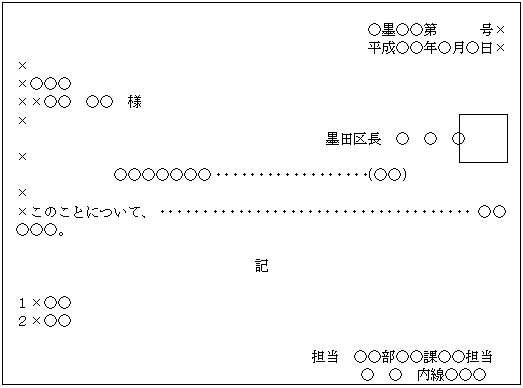

(1) 記号番号及び日付

記号番号は当該通知文に係る起案文書の記号番号を、日付は文書の施行日を文書の右上に記載する。記号番号及び日付は同じ長さになるようにし、右端を1字分空ける。

(2) あて先

あて先は左端2字目から記載し、敬称を付ける。

(3) 発信者名

発信者名は、用紙の中央やや右から書き出す。

(4) 件名

件名は、バランスよく中央に記載する。2行以上になる場合は、左端4字目から書き出し、右端を3字分空けるようにし、各行の最初の文字を揃える。件名には、この文書の種類(通知、依頼等)を( )の中に記載し、末尾に付ける。

(5) 本文

本文は、件名から1行空けて記載し、1字分空けて書き始める。

(6) 記書き

記書きをする場合は、本文に「下記のとおり」、「下記により」を使い、記書きがあることを記載する。「記」の文字は中央に記載し、記書きの内容は箇条書きにする。

(7) 問合せ先

担当部課係名(担当者名)及び電話番号(内線)等を記載する。

4 公印の使用

(1) 職印、庁印

レイアウト上難しい場合を除き、発信者名の最後の1字に半分ほど掛けて押印する。押印を省略する場合には、発信者名の下に「(公印省略)」を記載する。

(2) 割印

ア 決定済起案文書のあて先と施行文書の上部中央部分に半分ずつ掛け、押印する。

イ あて先が多数ある場合は、決定済起案文書にあて先名簿等を添付し、それに割印する。

ウ 電子決定方式により決定した文書にあっては、割印の押印を省略することができる。

(3) 契印

契約書、協定書、許可書、承認書等の重要な施行文書が2枚以上となる場合は、その継ぎ目(袋とじの場合は、表面又は裏面のとじ目)に、当該文書の名義人の印として用いている公印を押印する。

5 用紙

用紙は原則として日本標準規格A列とし、A4判のものを縦長に使用する。

6 文書のとじ方

(1) 文書は左とじとする。ただし、縦書きの文書のみをとじる場合には、右とじとする。

(2) 左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書をとじる場合は、そのまま左とじとする。

(3) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書をとじる場合は、縦書きの文書を裏とじ(背中あわせ)とする。