すみだ江戸切子館(太平二丁目10番9号)

[開館時間]午前10時から午後5時まで

*日曜日・月曜日、年末年始は休館

*休館日や体験等の詳細は、すみだ江戸切子館のホームページを参照

お話を伺いました

セールスマネージャー 門脇 弘典さん

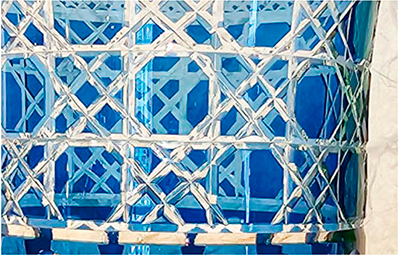

1800年代(江戸時代後期)に生産が始まった伝統工芸品です。透明なガラスの外側を、赤や紺などの色のついたガラスが覆い、2層構造になっています。ガラス表面を削ることで出てくる透明な部分が、きれいな紋様になります。実はこの紋様には、様々な願いが込められているんです。職人が生み出す紋様の美しさに加え、その奥深さから、国内外を問わず人気のある伝統工芸品です。

江戸切子に刻まれる紋様には、様々な種類があります。例えば、竹籠の八角網目を連続させ、魔除けとして使われた紋様の「

八角籠目紋様

七宝紋様

江戸切子を削るときは「ダイヤモンドホイール」という機械を使用します。この機械は、効率よくガラスを削れる道具のため、制作には欠かせないものです。江戸切子の生産が始まった1800年頃は、やすりや金棒を使用してガラスを削っていたそうですが、後にダイヤモンドホイールの原型となる鉄製円盤の使用が始まったといわれています。

すみだマイスターの川井更造さんは、知人の紹介によって江戸切子職人という職業に出会い、求人広告であまり見かけない“レアな”職種のため、この仕事にチャレンジしようと思い興味を持ったそうです。職人は誰もが簡単にできる職業ではありませんよね。

また、“職人”という職業を人に説明したときに、応援や尊敬をされるそうです。また、職種がイメージしやすいため、職業を説明するときに江戸切子職人になって良かったと感じるそうです。

川井 更造さん

川井さんが江戸切子職人として感じる一番のやりがいは、自分にしか作れない紋様や作品に対して、価値を付けてもらえることだそうです。江戸切子の作品は、一つひとつ手作りで繊細なため、唯一無二の“

江戸切子の魅力を尋ねると、江戸切子の素となるガラス素材の制作から最後の作業まで、全て手作業で行っていることだと言います。この手間によって、より美しい江戸切子が誕生するそうです。また、派手な“装飾美”ではなく、日常使いできる“機能美”があることも、魅力だと教えてくれました。今後は、今まで培ってきた経験や知識、先人の教えを、次世代の職人へ伝えたいと意気込みます。

江戸切子の魅力を、体験や職人の作業風景などから、ぜひ、感じてほしい、と話していました。

体験は、削る場所をペン等でガラス素材に下書きをする「割り出し作業」から始まります。その作業が終わったら、下書きに沿ってダイヤモンドホイールでガラスを削る「削り出し作業」に進みます。削り出し作業は、本来なら荒削り、二番掛け、石掛けと工程を重ねますが、今回は体験なので一度で仕上げます。割り出し作業で書いたペンの跡を拭って体験はおしまい。

本来は、この後に「磨き作業」を行い、緻密で光沢のある切子紋様が完成します。

割り出し作業

削り出し作業

拭き作業

今回の体験で、職人のすごさがよく分かりました。今までは何気なく江戸切子を眺めていましたが、江戸切子の美しさは職人の努力の結晶であり、緻密な模様は職人それぞれの個性を刻んでいることも知りました。

実際に体験してみて、思うようにまっすぐ削ることが難しかったですが、とても楽しかったです。江戸切子の基本的な技術の習得には、5年から10年かかると言います。また、時代やお客さんの需要など、その変化に合わせた商品を作り続ける必要があり、終わりはないとも。

同館の販売スペースからは、隣の作業場をガラス越しにのぞけ、職人の皆さんの作業風景を見学できます。職人の皆さんは黙々と作業を続けており、繊細な紋様を一つひとつ丁寧に削っていました。体験中は、集中力が長く続きませんでしたが、職人の皆さんは、集中力を切らさず作業をしていました。体験をしたからこそ、なおさらその姿がすごいことだと感じました。

これからは、私たちのような若い人にも、伝統工芸の魅力を広めていきたいと思いました。

今回制作した江戸切子

最後にみんなで記念撮影!

すみだ北斎美術館(亀沢二丁目7番2号)

[入館時間]午前9時半から午後5時半まで

*入館は午後5時まで

*月曜日は休館

[入館料(常設展)]

- 一般=400円

- 高校生・大学生・65歳以上の方=300円

- 中学生以下・障害のある方=無料

*企画展の入館料は、企画展ごとに異なる(詳細は、すみだ北斎美術館のホームページを参照)

*今号記載の作品は、全てすみだ北斎美術館所蔵

お話を伺いました

学芸員 山際 真穂さん

北斎と言えば風景版画のイメージが強いですが、70年の画家人生の間に何度もテーマや画風が変化しています。その一部をご紹介します。

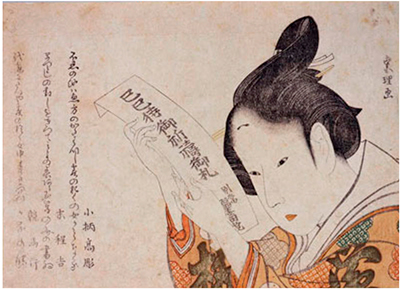

浮世絵界にデビューした20歳頃は、「錦絵」(

画風が一変し、当時の北斎の画号「宗理」から、「宗理風美人」と呼ばれる美人画をたくさん描きます。色白で細身、目や口は小さく鼻はすらりとした“うりざね顔”の美人顔が特徴です。またこの頃の作品では、西洋の透視遠近法に学んだ洋風風景版画を多く生み出しています。

巳待

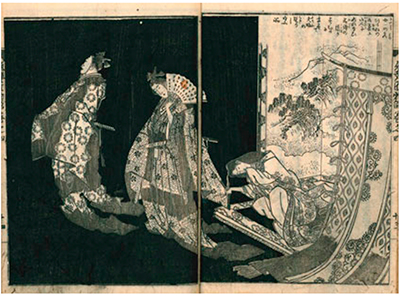

ついに、葛飾 北斎と名乗るようになります。この頃は、長編小説の挿絵制作に注力します。今までなかった奇抜な構図などの挿絵で、「絵入り読本が大流行した」と当時の記録にあるほどです。そのほか、この時期は挿絵以外にも多くの作品が残されており、精力的に活動していたことがうかがえます。

「新板 飛騨匠物語」巻之四

絵手本「北斎漫画」、いわゆるスケッチ画集のようなものの制作に取り組みます。海外では「HOKUSAI SKETCH」と呼ばれて世界中で人気です。

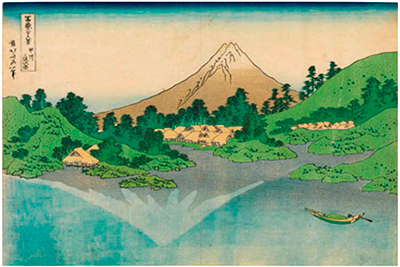

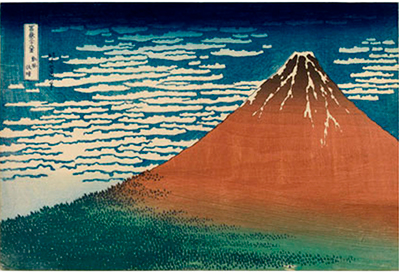

「冨嶽三十六景」が発表されます。今では日本のアイデンティティといえるほどの傑作です。本作品は、富士山をテーマにした風景を46種類描いたもので、その美しさは現代でも色あせることがありませんね。

冨嶽三十六景 甲州三坂水面

主に肉筆画を描くようになり、動植物や古典、故事、宗教的な題材が多くなります。これまでに北斎が培った多彩な表現技法を余すことなく取り入れた作品が生まれています。

北斎は、とにかく幼少期から絵を描くことに熱中し、浮世絵師となってからも絵の道一筋。中国や西洋の絵画も学び多くの技法を取り入れて絵を描き続ける一方、人気が出てからも生涯自分の絵に満足することはなかったそうです。また、絵を描くこと以外は無頓着で、部屋はとても汚く、お金の枚数も数えず包みをポンと投げて渡すなど、とにかく絵を描くことだけに集中し、変わり者と言われながらも描き続ける、絵に対する北斎の探究心が伝わってきました。北斎の様々なエピソードは「葛飾北斎伝」という伝記に書かれているので、ぜひ読んでほしいです。また、館内には、北斎のアトリエの様子を再現した模型があり、当時の様子が精巧に再現されています。

北斎のアトリエの再現模型

引っ越しを90回以上も繰り返したといわれる北斎にも、行きつけの場所があったそうです。そのうちの1つが業平にある「柳島妙見山法性寺」です。ここは北斎が信仰していた寺として有名で、柳島妙見山法性寺の境内にある「妙見堂」を題材とした作品もあります。

また、江戸時代は火事が多かったそうで、北斎と娘のお栄は、絵筆1本のみを持って避難したという話が伝わるそうです。愛用していた絵筆を、まるで魂のようにとても大切にしていたことが感じ取れますね。

現在、私たちが鑑賞できる北斎の作品は、国内外のファンや、門人(弟子)がその魅力に

北斎自身が亡くなってからも、大切な人へと受け継がれ、多くの人の"ずっと大切に残したい"という強い

AURORA(常設展示室)「絵手本の世界」

北斎は「冨嶽三十六景」で美しい46の富士図を描いています。ちょうどその頃、江戸では「富士講」という山岳信仰が大流行。富士講とは「富士を拝み、富士山霊に帰依し心願を唱え、報恩感謝する」という教えが庶民に広まったものです。この流行がきっかけで、北斎の描く富士山も大ヒットしたようです。構図の面白さ、創意工夫に満ちた絵に人々は魅了され、「北斎といえば富士、富士といえば北斎」といわれるほどになりました。

冨嶽三十六景 凱風快晴

北斎が生涯こだわり続けたモチーフが、水の表現です。「神奈川沖浪裏」ではリアルな波しぶきが印象的で、「冨嶽三十六景」のあとに出版された「諸国瀧廻り」では、日本各地の滝8図が描かれており、北斎の様々な水の表現が見られます。「水の激しさ」「静かな流れ」「とどまる水」。ビデオのスロー再生がない時代の中、まさに変幻自在な水が、様々な技法で表現されています。

同館では、平成30年に水の絵だけを集めた企画展「変幻自在!北斎のウォーターワールド」を開催したそうです。北斎が、いかに多くの水に関する作品を描いたかがうかがえますね。

AURORA(常設展示室)「錦絵の時代」

北斎の芸術は、世界的に高く評価されており、多くの芸術家に影響を与えています。私たちは、日本に生まれた北斎の作品を通して、美しさや感性を共有できます。北斎の芸術が未来にも継承されるよう、私たちもその作品を大切につなぐことが重要だと思いました。

最後にみんなで記念撮影!

Close

Close