ページID:823106968

更新日:2025年5月22日

令和6年度は、以下の特集展示・常設展示を開催しました。

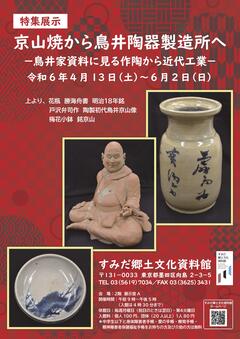

特集展示「京山焼から鳥井陶器製造所へ-鳥井家資料に見る作陶から近代工業-」

展示概要

鳥井重五郎は京都で学び、須崎村に窯を築き、次いで小梅村の窯で、京山を名乗って作陶を続けました。後に、勝海舟に引き立てられ、京山の器に海舟が揮毫した器や花器も残っています。

初代の娘婿は二代京山を名乗り、京山焼を引き継ぐ一方、明治以降に装飾煉瓦(白煉瓦)等の製造工場・鳥井陶器製造所で、近代工業の製陶にも取り組みました。浅草を経て、寺島に工場を構えました。東京駅等に製品が使用されています。

墨田区登録文化財(有形文化財(工芸品))を含む、鳥井家伝来の貴重な資料を初めて一覧できる展示となりました。

会期

令和6年4月13日(土曜日)から6月2日(日曜日)まで

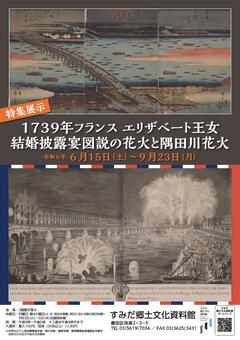

特集展示 「1739年フランス エリザベート王女結婚披露宴図説の花火と隅田川花火」

展示概要

1739 年フランスのエリザベート王女とスペインのドン・フィリップ王子の結婚披露宴が行われ、夜にセーヌ川で盛大な花火が行われました。この様子は、「祭典書」と呼ばれる祝意を表した出版物として印刷され、関係者に配られました。西欧の花火はキリスト教の教義の説明や王の即位式などで上げられることによって発展していきました。

これと比べて、日本の花火は民間色の強いものでした。最近発見された室町時代の花火の記録や、徳川家康が駿府城で中国人から見せられたように、当初は輸入文化でしたが、17 世紀後半の隅田川では武士も町人も手持ちの噴出し花火を楽しんでいました。以降は国内で独自の発展を遂げ、18 世紀中ごろには武士の狼煙技術から、打上花火が開発されます。

明治 14 年(1881)、西欧の花火技術全般が、著名な『西洋烟火之法』によって紹介されました。日本で摂取されたのは、化学原料を用いた着色技術のみで、これにより江戸時代に独自の発達を遂げた技術を温存しつつ、緑や赤、明るい白色が出せるようになりました。

今回の特集展示では、西欧花火と隅田川花火との比較を通じて、その歴史と文化的特徴について紹介しました。

会期

令和6年6月15日(土曜日)から9月23日(月曜日)まで

特集展示「 柳島村大澤家文書と墨田区の村むら」

展示概要

柳島村は、現在の墨田区業平、横川や太平、江東区亀戸を村域とした江戸時代の村のことです。その歴史は古く、遅くとも江戸時代初期には形作られており、正保年間(1644から1648年)成立とされる「武蔵田園簿」に村高 576 石余とあるのが、村名の初出です。

徳川家康の江戸入部以来、江戸の市街は拡大の一途をたどります。市街化は隅田川東部にもおよび、本所開発(万治 3 年〈1660〉本格化、一時中断後、貞享元年〈1684〉再開)によって柳島村も横十間川以西が区画整理されます。同時期、耕地の一部は町屋化を許され、柳島五か町となりました。また、江戸幕府の拝領屋敷下賜と個別武家による抱屋敷獲得により、多くの「武家地」が存在することになりました。これにより、村高は元禄 10 年(1697)には 200 石余と大幅に減少しています。

柳島村の大澤家は、元禄 10 年の検地帳に「八右衛門」として登場し、村役人を勤めた家柄です。「分道本所絵図 坤」(宝永年間〈1704 ~ 11〉)の柳島村の場所に「大沢左近」と記載があり、これは大澤家のことを指すと考えられます。苗字と官途名が、武士もしくは地侍の出自を思わせます。

今回の特集展示では、大澤家に伝わった古文書を中心にして、区内の江戸時代の村の様子を紹介し、北部の隅田村安藤家に伝わった年貢関係資料なども一部展示しました。

会期

令和6年10月5日(土曜日)から12月1日(日曜日)まで

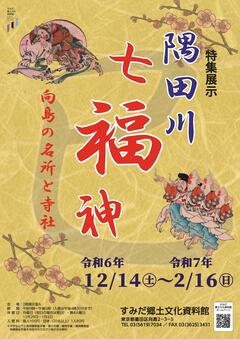

特集展示「隅田川七福神-向島の名所と寺社-」

展示概要

七福神めぐりは、正月元旦から七日にかけて七つの福神をめぐる正月の開運行事であり、19世紀の江戸で盛んに行われました。本展示で紹介する隅田川七福神は、向島七福神ともいい、文化元年(1804)に佐原鞠塢の開いた向島百花園に集った文人たちによって創設されたといわれています。

江戸時代の向島周辺は、寺社仏閣などの名所が多く、また有名な料亭などもあり、散策がてら名物を味わうことができるうえに、江戸市中から日帰りで行けるとあって人気の行楽地でした。こうした場で、その順路が一里(約 4 キロメートル)とコンパクトにまとまっていた隅田川七福神は、各地の江戸の七福神のなかでもとりわけ人気があり、新春を祝う江戸庶民たちがこぞって詣でました。

江戸の人々の楽しみであった隅田川七福神は、安政の大地震や幕末の動乱などから一時衰退してしまいます。しかし、明治 30 年代に、榎本武揚などをはじめとした向島の人々によって結成された「隅田川七福会」によって再興され、現在では都内随一の七福神めぐりとして人気を博しています。本展示では、隅田川七福神の歴史と七福神をまつる向島の寺社について、浮世絵や文献資料から紹介しました。

会期

令和6年12月14日(土曜日)から令和7年2月16日(日曜日)まで

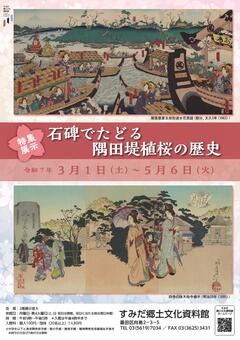

特集展示「石碑でたどる隅田堤植桜の歴史」

展示概要

隅田堤の桜は、享保 10 年(1725)に木母寺境内と隣の御前栽場に江戸城御庭の桜樹が移されたことが始まりです。その後、18 世紀末から徐々に南に延びていき、明治初期には旧水戸藩邸側の現枕橋(江戸時代は源森橋とも言いました)に到達します。木母寺からの距離は、およそ 2 キロメートルにもおよび、当時の新聞に茶屋が数十軒立ち並んでいたと記されています。

茶人の伊丹宗朝は俳諧師としても知られ、同時代の武家歌壇とも交流がありました。宗朝の詠んだ歌碑が木母寺境内に建てられ(現存)、江戸町奉行所与力の笠原孟懿が遺した絵巻にも記されています。同寺境内には、亀田鵬斎の漢詩碑もあり、18 世紀の花見が北端の木母寺を中心としていたことがうかがえます。また、明治 24年(1891)建立の「天下の糸平」碑も著名です。

明治 20 年(1887)建碑の「墨堤植桜の碑」や、その 6 年前の墨堤常夜灯の建造は、江戸幕府からの桜樹維持費が維新後なくなり、樹勢が衰えてきたことへの危機感と対応の結果、建てられたものでした。

今回の特集展示では、これら 5 つの石碑を中心に据えながら、館蔵の浮世絵と一緒に川、舟、堤と桜が織りなす春の隅田堤の情景を紹介しました。

会期

令和7年3月1日(土曜日)から5月6日(火曜日)まで

常設展示

東京空襲体験画展

東京空襲の体験者が自らの体験を描いた絵画の展示

- 会期:令和6年度は通年展示(7月に展示替えを実施)

お問い合わせ

このページはすみだ郷土文化資料館が担当しています。