すみだ郷土文化資料館(向島二丁目3番5号)

[開館時間]午前9時から午後5時まで

*入館は午後4時半まで

*月曜日、第4火曜日、年末年始は休館

*休館日やイベント等の詳細は区HPを参照

[入館料]

- 個人=100円

- 団体(20人以上)=1人80円

*中学生以下、障害のある方とその介助者は無料

お話を聞いたのは

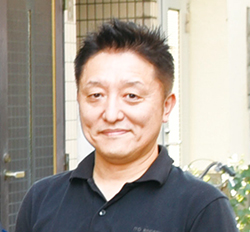

学芸員 石橋 星志さん

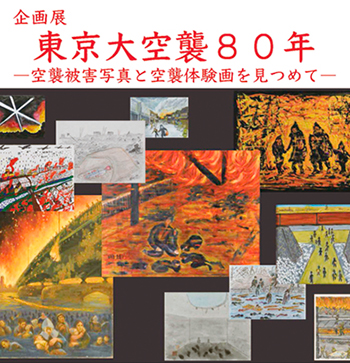

今回は資料館の常設展示に加え、9月まで開催していた企画展「東京大空襲80年“空襲被害写真と空襲体験画を見つめて”」も取材しました。

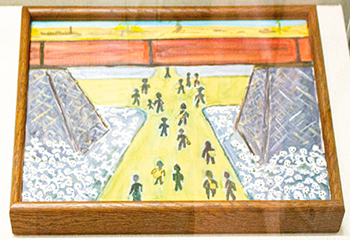

資料館には空襲に関する資料が多く展示されていて、それらは寄贈されたものが中心です。空襲体験画は、2003年に資料館がメディアを通じた呼び掛けを行ったことで集まり、約100人から、合計で300枚ほどの絵が寄せられました。

取材した中で一番印象に残った絵は、「亀戸駅付近“強い

学芸員の石橋さんは、資料館を訪れた人に「戦争は本当にあったんだ」と実感してもらいたいと話していました。そのため、資料館の展示は年齢や住んでいる地域を問わず興味を持ってもらえるように、「間口の広さ」が意識されています。悲惨な資料も避けずに展示するのは、来館者に「戦争」というテーマの重さを感じてほしいからだそうです。

また、学芸員として空襲の時間や規模などの実態を詳しく調べ、来館者が被害の様子をできるだけリアルに想像できるよう努めているそうです。空襲・戦争体験者から話を聞く機会も、積極的に設けていきたいと話していました。

空襲・戦争体験者が描いた絵や当時の資料を実際に見て、多くの人々の命を奪い、心を傷つけた戦争を二度と起こしてはいけないと感じました。

空襲・戦争体験者の高齢化により直接お話を聞ける機会は減っていますが、空襲は日本の歴史の1つとして、風化させてはいけないと思います。そして、同じ悲劇を繰り返さないように、これからは戦争を体験していない私たちの世代が、戦争について積極的に考えることが必要です。すみだ郷土文化資料館では、すみだの歴史や空襲について詳しく学べるので、ぜひ訪れてみてほしいです。

みんなで記念撮影!

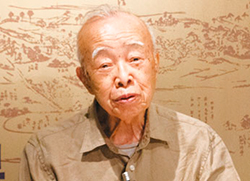

資料だけでは分からない、体験した人の言葉だからこそ伝わる当時の状況や思いがあります。実際に戦争や空襲を体験した、星野雅子さんと中島邦雄さんからお話を聞きました。

墨田区で生まれ育った星野さんからは、東京大空襲の体験談を聞きました。

星野さんは大空襲のとき、今のすみだ郷土文化資料館の近くにある実家にいて、家族や隣の家の方と一緒に錦糸公園へ逃げ、生き延びました。錦糸公園から上野駅が見えるくらい、辺り一面が焼け野原だったそうです。

8月15日、終戦を知らせる玉音放送を聴いた星野さんは、戦争に負けたことで「これから日本や自分たちはどうなるのだろう」と暗い気持ちになったそうです。戦後も数年は食糧難や住宅難が続きました。米や野菜も配給で購入したものでは足りず、闇市や農家を訪ねて、着物などと物々交換をしてもらわないと手に入りませんでした。

空襲で浅草にいた家族を亡くし、戦災孤児になった中島さんからは、当時の集団疎開についてのお話を聞きました。

中島さんは宮城に集団疎開していて、当時は空襲の恐ろしさを知らなかったといいます。唯一の情報源だった家族からの手紙は3月10日を最後に来なくなり、東京の悲惨な状況も知らなかったそうです。

終戦から数か月が経った11月末に、中島さんは親戚に引き取られて疎開先から東京へ戻りました。戦争が終わり、ほっとしている社会の雰囲気の中、親を失い孤児として生きていく残酷さを感じたそうです。

お2人に戦争の体験を伝える活動をどのような思いで続けてきたか聞くと、「亡くなった人たちの思いを背負っていきたい」「どんなに平和が大切かを伝えていかなければならない」と答えてくれました。

しかし、戦争の体験談を聞くことは、時が経てば経つほど難しくなります。だからこそ、私たち若者が戦争について知り、平和の大切さを考え、ほかの人に伝えていくことが必要だと思います。世界では今も様々な場所で戦争が起こっていますが、戦争を起こしていい理由も、戦争から生まれるものもないということを、この取材から改めて感じました。戦争について学び、体験した人の記憶や思いを未来へつないでいきたいです。

株式会社 伊藤バインダリー(本所二丁目16番9号)

[営業時間]月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで

*正午から午後0時50分までを除く

*祝休日を除く

*詳細は同社HPを参照

お話を聞いたのは

代表取締役 伊藤 雅樹さん

私たちは区内の製本会社を取材し、ものづくりの技術や製品に込められた思いに触れました。

株式会社 伊藤バインダリーは、長年培った製本技術を基に、シンプルで美しい紙製品を作り続けている製本会社です。広告物などの製本加工から始まり、現在はすみだモダンのブランド認証を受けている「メモブロック」などのオリジナル製品も展開しています。その洗練されたデザインと確かな品質は、国内外で高く評価されています。

本所にある工場には直営店が併設されており、見学やワークショップを通して地域の人々に親しまれ、多くの外国人観光客も訪れています。ワークショップでは実際に紙製品を作る工程を体験でき、ものづくりの奥深さに触れられるのも大きな魅力の1つです。

伊藤社長がオリジナル商品を作り始めた理由は、「お客様の顔を見て直接商品を手渡しすることで、コミュニケーションを取りたかったから」だそうです。製本加工では、依頼されたカタログなどの完成品は、誰が手に取っているのか、なかなか分かりません。そのため、自社独自の商品を作りたいと考えるようになったそうです。

伊藤社長に、ものづくりをする上でのこだわりを教えてもらいました。

メモブロックには、滑らかな書き心地の紙やしっかりと厚みがある台紙など、厳選した素材が使われています。また、のり付けは機械ではなく、手作業で行っているそうです。商品の形や大きさ、パッケージ、カタログまで、一つ一つ世界観が伝わるように工夫して作られています。デザインを決めるときも、自分たちの会社がどう在りたいか、どういう人に使ってほしいかを考えているそうです。

製品へのこだわりのほか、社内の整理整頓や元気な挨拶、丁寧に機械を取り扱うことを心掛けています。

伊藤社長が大切にしていることは、「正直であること」「諦めないこと」、そして「道具を大切にすること」です。どれも特別なことではありませんが、長い年月を掛けて同じ思いを持ち続けてきたことが、会社の力になっています。

最近はパソコンやスマートフォンなどの電子機器が広まり、紙を使う場面は少なくなってきました。それでも伊藤社長や社員の方は、届けたい人のために心を込めて一つ一つの製品を作っています。どんなに小さな物でも手を抜かずに作ることで、シンプルでありながら存在感のある紙製品が生まれるのです。

また、「道具を大切にする」という言葉には、ただ機械を長持ちさせるという意味だけでなく、仕事そのものを大切にし、紙の良さを引き出そうとする気持ちが込められています。その姿勢が、製品の細やかな美しさにつながっています。

伊藤社長は、地元の方とのつながりも大切にしてきました。地域に支えられてきたからこそ、自分たちのものづくりを通して恩返しをしたいと考えているそうです。「すみだから世界へ」。伊藤バインダリーは、これからも紙の魅力を多くの人に伝えていきます。

取材の中で、メモブロックとほぼ同じ工程で作るメモノート作りを体験しました。

まず、メモの主役である紙を選びました。柄や色、紙質の違うたくさんの種類の紙があって、どれにするかとても迷いました。次に、選んだ紙の色合いや使いやすさなどを考えながら、紙の並び順や、メモを開く向きを決めます。

こうして土台が完成した後は、いよいよのり付け作業です。紙が少しでもずれるとうまくのりが付かないので、時間を掛けて丁寧に紙をそろえました。これはとても大切な作業です。そして、メモブロックの1辺に

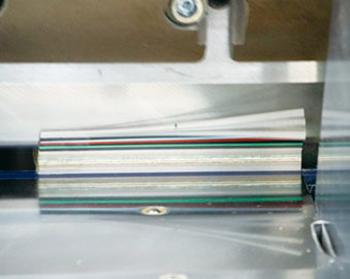

そして、のりが乾いた後、のり付けした場所以外の3辺を、長さ1メートル15センチメートルの刃が付いている断裁機で切り整えます。これを「三方断裁」というそうです。断裁機は、製本用やメモブロック用など、それぞれに専用の物があるそうです。

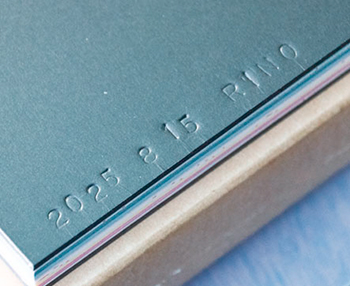

最後に、ハンマーを使い、表紙の厚紙に自分の名前や日付などを刻印して、メモノートが完成しました。

メモノート作りで特に難しかった工程は、伊藤バインダリーの製品のこだわりの1つである、手作業で行うのり付けです。紙がそろっていないとのりがうまく付かないため、慎重に紙を整えて、満遍なくのりを塗るのはとても集中力が必要な作業でした。

自分で紙を選び、のり付けや刻印をして完成した世界に1つだけのメモノートを見たときは、とても達成感がありました。ものづくりの工程を間近で見学し、紙を扱う職人の技を体験できた貴重な時間でした。

作品を持って記念撮影!

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。