ページID:440993512

更新日:2024年11月22日

100年の歴史を紡いできました

民生委員のはじまりは、大正6年5月に岡山県に誕生した「済世顧問」制度にあるといわれています。

大正天皇から県民の生活状況について質問を受けた笠井県知事が、県民の生活実態を調査した上で、この制度を創設したのです。

以下、墨田区に関する民生委員の歴史・記録について、振り返ります。

大正

大正7年(1918)6月

東京では、防貧事業に積極的な井上友一府知事 が、渋沢栄一らの協力を得て「救済委員」を置く。

同年10月

都市における失業者や貧困者が大きな社会問題となる中、この制度が全国へ広がる。

大正9年(1920)12月

東京では「救済委員」制度を「方面委員」に改称。その後この名称が全国的に広がる。

渋沢栄一

社会福祉の先駆者 留岡幸助と渋沢栄一

昭和

昭和4年(1929)

方面委員は、救護を行う市町村長の補助機関として位置づけられる。(救護法の公布)

昭和11年(1936)

初めて国の制度として、統一基準が設けられ全国制度となる。東京では昭和18年の都制施行により3,540人が委嘱される。

戦後の苦難の時代を経て、経済成長とともに各種制度が整備され、委員活動が広がる。

昭和21年(1946)

民生委員令公布、都道府県知事から厚生大臣委嘱となる。

同年「生活保護法」公布。

昭和38年11月 民生委員集合写真

昭和40年~昭和50年 民生委員全体会

昭和51年 第7地区の民生委員協議会

昭和44年(1969)

多様化する福祉課題の研究を深める場として「都民連」を設置。

児童・障がい・低所得・老人の4分野と婦人部会を設ける。

昭和55年(1980)

児童委員と児童相談所の二者から連携が始まり、現在の地区連絡協議会(四者協)として運営される。

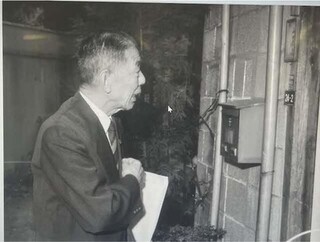

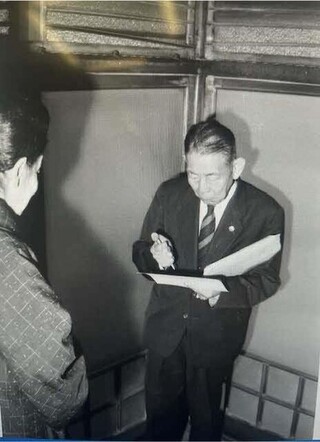

昭和40年~昭和50年 訪問調査

昭和40年~昭和50年 訪問調査

昭和40年~昭和50年 訪問調査

平成

平成6年(1994)

児童委員への期待が高まる一方、その活動の低迷が指摘される中、「主任児童委員」が設置される。

平成23年(2011)

東日本大震災発生

平成28年(2016)

制度創設100周年記念事業の展開

令和

令和2年~令和4年(2020~2022)

コロナ感染症が世界的に大流行。会議は書面やオンラインへ 。

令和4年 「墨田区のお知らせ」より 各地区の会長と主任児童委員部会長

令和6年 民生委員正副会長会

お問い合わせ

このページは地域福祉課が担当しています。