ページID:277784254

更新日:2025年12月1日

限度額適用認定証とは

国民健康保険に加入されている方に、事前の申請により「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の方)」(以下「認定証」)を交付しています。

1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた額について高額療養費として支給を受けることになりますが、「認定証」を医療機関や薬局等(指定訪問看護事業者を含む。)の窓口で提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります。自己負担限度額を超えた金額(高額療養費分)は、保険者(墨田区)から医療機関等へ支払うこと(現物給付)になります。※自己負担限度額は、高額療養費の支給申請のページをご参照ください。

70歳以上75歳未満で「現役並み3」と「一般」の方は、「資格確認書」を提示することで、自己負担限度額までの支払いとなりますので、申請の必要はありません。

なお、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用することで、認定証の提示は原則不要となります。

マイナンバーカードなどの限度額適用認定証としての利用について

限度額適用認定証の交付申請について

認定証は次の申請に必要なものをご持参いただき、こくほ給付係の窓口(区役所2階)でご申請いただきますと即日交付いたします。また、各出張所でも申請受付をしますが、即日交付はできず、後日、郵送での交付となります。

なお、保険料の滞納がある世帯の方には、原則、交付できません。詳しくは、お問合せください。

申請に必要なもの

1.認定証交付申請書

2.認定を受ける方の資格確認書又はマイナンバーカード

3.代理の方が手続きをする場合は、代理の方の本人であることが確認できるもの

※法令により申請のあった日の属する月の1日から有効な認定証を発行することとなっており、有効期日を遡って発行することはできません。

申請書ダウンロード

下記の項目をクリックすると、申請書をダウンロードできるページに進みます。

申請方法

郵送又は窓口

郵送による申請

送付先

〒130-8640

墨田区吾妻橋一丁目23番20号

墨田区 国保年金課 こくほ給付係

窓口での申請

申請窓口

区役所2階 国保年金課 こくほ給付係

各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所。※横川出張所は令和7年11月28日で窓口業務を終了しました)

受付時間

・国保年金課こくほ給付係

平日の午前9時から午後4時30分まで(第1・3水曜日は午後7時まで)

・出張所

平日の午前8時30分から午後5時まで

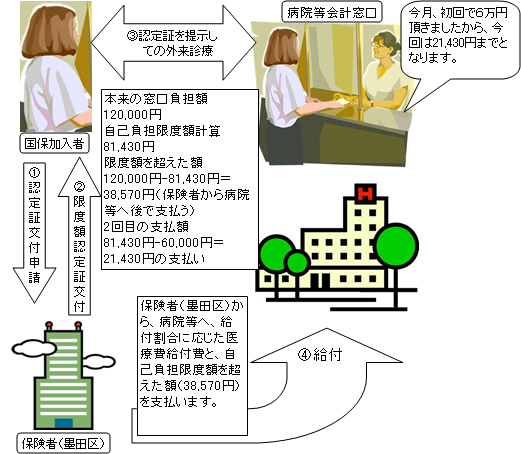

限度額適用認定証を提示した事例

【例】70歳未満の一般世帯の方が、同一月において同じ病院へ2回の外来診療を受け、初回に「限度額適用認定証(適用区分ウ)」を提示した場合

- 初回の窓口支払額(一部負担金)は

医療費200,000円×3割=60,000円 でした。 - 次の2回目の外来診療について医療費が同じ場合

医療費200,000円×3割=60,000円 となるところですが、

限度額適用認定証(適用区分ウ)を提示しているので、自己負担限度額までの支払いとなります。 - 自己負担限度額は、初回と2回目の医療費を合算したものを医療費総額として計算します。

200,000円+200,000円=400,000円(同じ月の医療費総額)

次に自己負担限度額を計算すると、

80,100円+(医療費総額400,000円-267,000円)×1%=81,430円 となります。 - 初回で60,000円を支払っていますので、2回目の支払いは、

81,430円-60,000円=21,430円 までの支払いで済むことになります。

限度額適用認定証の更新について

限度額が適用されている診療月でも高額療養費の支給申請書が届く場合があります

同一月に、複数の医療機関等で受診した場合、医療費は合算されないため、それぞれの医療機関等で自己負担限度額まで支払うこととなります。なお、この場合は高額療養費として後日、保険者(墨田区)から支給されることになります。

高額療養費の申請方法については、高額療養費の支給申請のページをご覧ください。

問合せ先

国保年金課 こくほ給付係

電話:03-5608-6123、03-5608-6124

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。