ページID:629472725

更新日:2025年12月24日

こちらのページでは、今後 HPV(子宮頸がん予防)ワクチンの接種を予定しているお子様とその保護者様に向けて、必要な情報をまとめて掲載しています。今後も情報の更新があり次第、その都度更新します。

HPVワクチンについて、わかりやすく知りたい方はこちら(区HP:今、注射を打って、ガンを予防しよう!)をクリックしてください。

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症について

ヒトパピローマウイルス(HPV)は特殊なウイルスではなく、多くの人が感染し、その一部が子宮頸がん等を発症します。100種類以上の遺伝子型があるHPVの中で、子宮頸がんの約50%から70%はHPV16、18型の感染が原因で、31型、33型、45型、52型、58型まで含めると80から90%を占めます。

HPVに感染すること自体は特別なことではなく、性交経験がある女性であれば誰でも感染する可能性がありますが、子宮頸がん発症にまで至るのは稀です。HPVに感染すると、ウイルスが自然に排除されることもありますが、そのままとどまることもあります。長い間排除されずに感染したままでいると、前がん病変を経て子宮頸がんが発症すると考えられています。

子宮頸がんは近年20代から30代で増加しているのが特徴で、ごく初期のがんを除いては子宮摘出となる可能性があり、その場合は妊娠や出産に影響します。

子宮頸がんの一部(HPV16型と18型によるもの)は、HPVワクチンの接種により予防できますが、すべての型の感染を防ぐことはできません。そのため、感染していたとしても早期に発見できるよう、20歳になったら![]() 子宮頸がん検診を受けることが大切です。

子宮頸がん検診を受けることが大切です。

東京都ホームページ「![]() これだけは知って欲しい「はじめてのHPVワクチン」(外部サイト)」

これだけは知って欲しい「はじめてのHPVワクチン」(外部サイト)」

対象者について

通常の定期接種

接種対象者

小学6年生から高校1年生相当年齢の女子

接種期間

小学6年生の4月1日から高校1年生の3月31日まで

費用

無料 ※接種の際には区の発行する予防接種予診票を接種医療機関へお持ちください

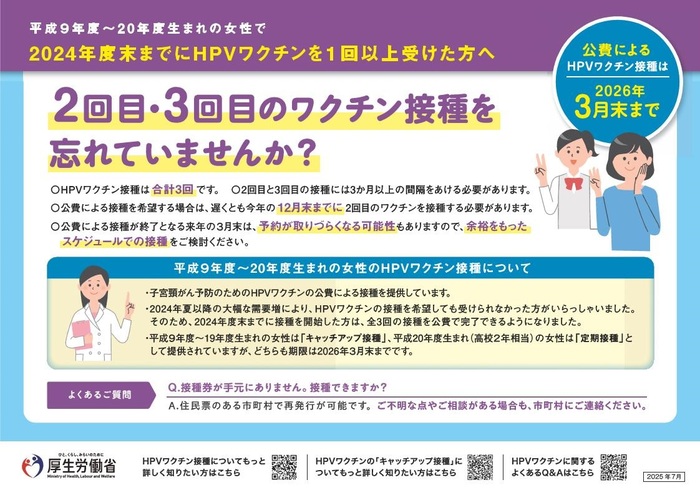

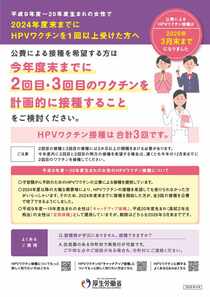

キャッチアップ接種経過措置対象者

今夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和4年度~6年度中にまでに接種を開始した方が、全3回のうち残りの回数を接種を公費で完了できる経過措置を実施します。

接種対象者

以下のすべてに該当する方

(1)平成9年4月2日から平成21年4月1日までに出生した女性

(2)キャッチアップ期間中(令和4年4月1日~令和7年3月31日)に1回以上接種した方

接種期間

令和8年3月31日まで

費用

無料 ※接種の際には区の発行する予防接種予診票と子宮頸がん予防接種の接種歴が確認できるものを接種医療機関へお持ちください

ワクチンについて

公費で接種できるHPVワクチンは、2価(サーバリックス)、4価(ガーダシル)、9価(シルガード9)の3種類があります。

9価ワクチンについて

令和5年4月から定期接種及びキャッチアップ接種に9価ワクチンが追加されました。

初回接種時にいずれかのワクチンを選択し、原則1回目に接種したワクチンと同じワクチンを規定の回数まで接種してください。

原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中から9価ワクチンに変更し、

残りの接種を完了することも可能です。(このことを「交互接種」といいます。)

※初回接種が9価ワクチンで15歳未満の場合は、9価ワクチンの2回接種で完了とすることも可能です。

交互接種の場合は、3回の接種が必要です。

また、9価ワクチンに関する記載の無い予防接種予診票がすでにお手元にある場合においても、

そのままの予診票で9価ワクチンの接種ができますが、9価ワクチンに対応した予防接種予診票をご希望の場合は、保健予防課にお問い合わせください。

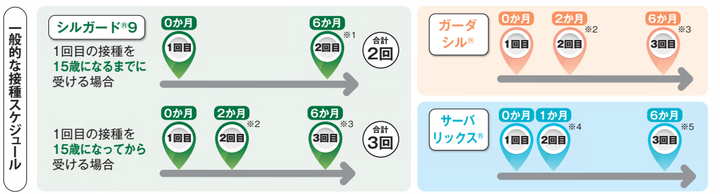

接種スケジュール

3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましい。

※1: 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。

5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、

2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、

2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

他のワクチンとの接種間隔

HPVワクチンは不活化ワクチンです。医師が特に必要と認めた場合は同時接種ができます。新型コロナワクチンとの接種間隔は、なか13日以上の間隔をおきます。

実施場所について

小児予防接種実施医療機関(子どもの予防接種ページリンク)

接種予診票発行の申込について

接種対象となる方で、予診票がお手元にない場合は予診票の発行のお申込みが可能です。

すでに墨田区から予診票の交付を受けており、紛失等によりお手元にない場合

申込方法:窓口、電子申請、電話

墨田区から予診票の交付を受けたことがない場合(令和4年4月以降に他の自治体及び国外から転入等)

申込方法:窓口、電子申請

高校1年生及びキャッチアップ対象者の方へ

高校1年生(平成21年(2009年)4月2日~平成22年(2010年)4月1日生まれ)及びキャッチアップ対象者(平成9年(1997年)4月2日~平成21年(2009年)4 月1日生まれ)の方については、接種期限が今年度末(令和8年(2025年)3月31日まで)となります。

接種は3回で完了となりますが、期限内に接種できる回数分の予診票を発行いたしますので、ご了承ください。

窓口・電話での申込

窓口で手続きをする場合は、原則として、親子健康手帳(母子健康手帳)等の接種履歴のわかるものをお持ちください。

墨田区保健所保健予防課感染症係

〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号 すみだ保健子育て総合センター2階

電話:![]() 03-5608-6191

03-5608-6191

※墨田区保健所(保健予防課を含む区役所の一部、向島・本所保健センター)は、令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センターに移転、統合しました。

※アクセス等は、下記ページをご参照ください。

すみだ保健子育て総合センター 施設概要・アクセス

電子申請による申込

下記のリンクからアクセスし、受付フォームに必要事項を入力のうえお申込みください。

☆接種を予定されている方(保護者様)へ〈是非接種前にお読みください〉☆

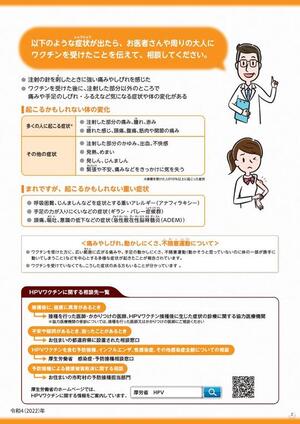

接種後の注意点

ワクチンを接種した直後は、体調の変化に注意が必要です。

接種後30分ほどは座って様子を見ていただき、接種日当日は激しい運動は控えてください。

詳しくは、以下のリーフレットを御確認ください。

厚生労働省リーフレット(表面)

厚生労働省リーフレット(裏面)

積極的勧奨について

これまでの経緯

平成25年度から定期接種となりましたが、接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な痛み等の副反応が報告されました。そのため、同じような副反応の発生頻度等が明らかになるまでの間、積極的に接種を勧奨しないことが平成25年6月に決まりました。一方、接種を希望する人にまで中止を呼びかけるものではなく、定期接種としての位置づけは続いていました。

その後も厚生労働省の専門家により調査や検討が行われ、HPVワクチンの安全性について特別な心配は認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められました。そして、積極的勧奨の再開となりました。![]() 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分化会 副反応検討部会(HPVについて)(外部サイト)

厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分化会 副反応検討部会(HPVについて)(外部サイト)

また令和4年3月11日に厚生労働省による![]() 「HPVワクチンに係る自治体向け説明会」(外部サイト)が行われました。

「HPVワクチンに係る自治体向け説明会」(外部サイト)が行われました。

こちらではHPVワクチンに関するこれまでの経緯、今後のワクチン接種について、ワクチン接種の機会を逃した方への救済制度(キャッチアップ接種)に関する説明が行われました。詳細はリンク先をご参照ください。

積極的勧奨について

| 対象者 | 発送の時期 |

|---|---|

| 令和4年度に高校1年生になる女子 | 令和4年3月中旬 |

| 令和4年度に中学1年生から中学3年生になる女子 | 令和4年4月中旬 |

| 令和4年度に小学6年生になる女子 | 令和5年4月下旬 |

定期接種の対象者は小学6年生から高校1年生相当年齢の女子です。

積極的勧奨再開初年度の令和4年度の対象者には、次のとおりご案内と予防接種予診票を送付しました。

令和5年度以降は、標準的な接種期間が中学1年生になる年度に2回又は3回の接種と定められているため、

次のとおり送付します。

| 対象者 | 発送の時期 |

|---|---|

| 中学1年生になる女子 | 中学1年生になる年度の4月下旬 |

(1)予診票が届くまでの間も、対象者で接種を希望する方には個別に予診票を送りますので、担当部署にご連絡をお願いします。

(2)墨田区へ転入された方は、親子健康手帳(母子健康手帳)で接種状況を確認させていただいたうえで、未接種分のうち接種可能な予診票を発行しています。申込方法は以下の「予診票発行の申込」をご参照ください。

接種機会を逃した方の対応について

積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方への対応について、厚生労働省の審議会で議論がされ、令和4年度よりキャッチアップ接種及び償還払いでの救済制度を実施いたします。![]() 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(キャッチアップ接種について)(外部サイト)

厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(キャッチアップ接種について)(外部サイト)

キャッチアップ接種とは

積極的な勧奨の差し控えにより、接種の機会を逃してしまった対象者の方へ改めて未接種分の予防接種予診票を送付し、定期接種の機会を提供する制度です。

対象者の方へは令和4年6月下旬に予防接種予診票等を発送しました。

令和5年度から令和6年度にかけては、各年度中に新たに高校2年生相当の年齢になる対象の方へ、4月下旬頃に未接種分のキャッチアップ接種用予防接種予診票の発送しました(※)。また、令和4年6月以降に墨田区に転入をされた方の未接種分の予診票の発行については、上述(2)のとおり窓口までお越しください。

※接種済みの回数分の予診票が届いた場合は、ご自身で破棄をお願いします。キャッチアップ接種用の予防接種予診票が届くまでの間は、高校1年生相当の年齢の年度末で有効期限を迎える予診票もそのまま使用できます。

相談先一覧

予防接種や感染症全般について

「感染症・予防接種相談窓口」では、HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談にお応えします。

【電話番号】![]() 0120-469-283

0120-469-283

【受付時間】午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)

※この相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者によって運営されています。

※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。

HPVワクチン接種後に異常があるとき

まずは接種を受けた医師またはかかりつけ医に相談をしてください。

各都道府県に![]() ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関(外部サイト)があります。

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関(外部サイト)があります。

受診については、接種を受けた医師またはかかりつけ医に相談してください。

予防接種による健康被害の補償(救済)に関する相談

予防接種の健康被害救済制度については、![]() 「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご覧ください。

「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご覧ください。

ご申請やご相談は、保健予防課へご連絡ください。

HPVワクチンおよび関連情報

厚生労働省ホームページ「![]() ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)(外部サイト)」

ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)(外部サイト)」

※Q&Aや、リーフレットなど、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンに関する特集ページです。

墨田区ホームページ「子![]() 宮頸がん検診」について

宮頸がん検診」について

お問い合わせ

このページは保健予防課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。