ページID:816341772

更新日:2024年12月20日

すみだ郷土文化資料館では、今年度初めて、東京都立墨田川高等学校(東向島3丁目)との連携事業を実施しました。学校での出前授業と資料館の見学を経て、湯たんぽ、箱枕、柳行李といった資料館が所蔵する10点の「昔の道具」を題材に、それらを取り巻く歴史と人に焦点を当てたワークショップ形式の調べ学習です。使われていた時の情報や来歴が詳細に残っている道具ばかりではなく、高校生たちにとっては決して身近なものではないということもあり、苦戦するのは想像に難くありませんでした。しかし、約1ヶ月の時間を経て出そろったのは、高校生ならではの視点と感性で見つめた“人”の姿でした。それはうっすらとした「影」のようなものですが、道具を通して名もない人々にふれた今回のプログラムは、高校生たちにとっても学芸員にとっても、歴史を学ぶ意味、そして「伝える」という大きな役割について考える貴重な機会になりました。「学校連携展-すみだの昔のくらしと道具-」(2024年9月21日~2025年2月2日)では、19名の生徒が製作したパネルを展示。本ページでは、一連の活動の経過を日記形式でご紹介します。

【1日目】7月23日(火)墨田川高校での講義

プログラム初日。墨田川高校の玉腰教諭によるガイダンスの後、資料館の茶谷学芸員が民俗資料、特に「昔の道具」のルーツについて調べることの面白さや未来に伝えることの意義、博物館の役割などに関する講義をおこないました。その後、調べ学習のテーマとなる昔の道具のくじ引きを実施。10種類の中から同じカードを引いた生徒同士、写真のみの情報で道具の名前や使い方について予想しながらディスカッションしてもらいました。正解発表は、翌日の資料館見学後のお楽しみです!

【2日目】7月24日(水)すみだ郷土文化資料館の見学

プログラム2日目は、学校を飛び出して資料館へ。墨田区外で生まれ育った生徒が大半ということもあって、これまで地域の歴史や文化にふれる機会は多くなかったようですが、「すみだ郷土文化資料館ボランティアの会」の皆さんの解説のもと、区ゆかりの品々や地名の由来などに興味津々でした。見学後はいよいよ「昔の道具」と対面。予想との違いに驚きながらも、和気あいあいとした雰囲気の中、研究のイメージをふくらませました。これから約1ヶ月、どのような研究成果が得られるでしょうか…!?

▲くじ引きの結果、9種類の「昔の道具」をテーマに研究がスタートしました。

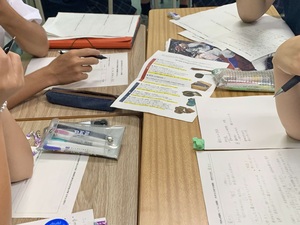

【3日目】8月21日(水)グループ内発表&発表シートの製作

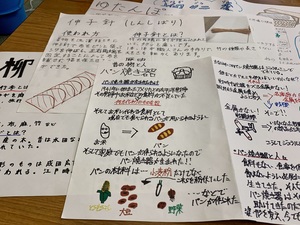

約1ヶ月を経て、「衣」「食」「住」のグループに分かれて研究の経過を発表し合いました。本プログラムは、単なる道具の使い方ではなく、それらを取り巻く“人”に焦点を当てています。限られた時間内での一歩踏み込んだテーマに苦戦しながらも、図書館を訪ねたり各地の博物館のデータベースなどでヒントを探したり、家族に話を聴いたりした生徒も。また、会話の中で自然と道具を使っているような身ぶりが見られるようになり、道具への理解が深まっている様子がうかがえました。

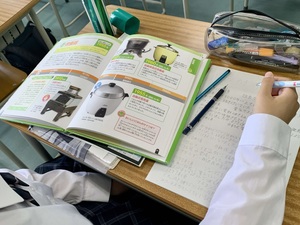

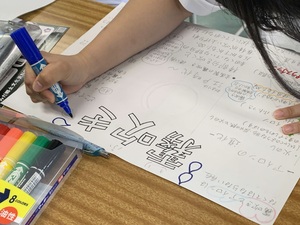

【4日目】8月22日(木)全体発表&まとめ

研究の成果はA3用紙にまとめます。経過発表を通して互いに刺激を受けたようで、前日には文字中心だったものが色ペンや色鉛筆などで彩られていきます。また、小学生の郷土学習にリンクした展示のパネルになることも意識し、わかりやすい言葉やふりがな、イラストなどを用いた工夫が随所に見られました。製作後はシートを手に一人ずつ発表。道具を使った人、作った人、伝えた人…「自分が使うとすれば」という高校生ならではの視点と感性も加わり、実り多い発表になりました。

【5日目】9月3日(火)パネル製作

発表を終えた後も、引き続き手直しをする生徒が多く見られました。夏休みが明けて出そろった力作の数々には一人一人の想いがあふれています。この日は、部活動などの合間を縫って集まった生徒と一緒に発表シートを糊付きのスチレンボードに貼ってパネルにする作業を実施。最初はぎこちなかった手つきが洗練されていく様子は頼もしく、中には学芸員の仕事に興味を持つ生徒も。これも、一連の取り組みを通して「伝える」という大きな役割を感じてもらえた結果かも知れません。

お問い合わせ

このページはすみだ郷土文化資料館が担当しています。