ページID:119752142

更新日:2012年8月7日

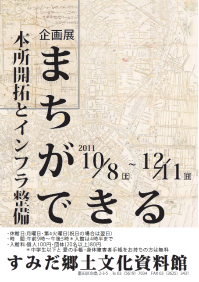

すみだ郷土文化資料館では、本所地区の開拓についての絵図史料とインフラ整備に関する史料を展示し、本所開拓の前後の様子や、中止されたときの内容を、最新の成果で紹介しました。また、地盤が低くインフラ整備が欠かせなかった人びとの日々の営みを、旧幕府引継文書(複製)や弘前藩津軽家文書(複製)なども使用し明らかにしています。

11月には、企画展の内容に関わる各テーマについて、専門家を招き、資料館専門員の話と合わせて、連続講座を開催しました。

「御江戸大絵図」(貞享3年・1686)-いったん百姓地となった本所開拓地-

展示内容

・絵図にみる本所開拓

・本所のインフラ整備

宝永元年の洪水と普請、道普請の様子、堀川と浚い、割下水と耕地、両国橋の芥留杭

等に視点を当て、展示を構成しています。本所は、荒蕪地を埋め立てて開拓したため、堀川や割下水といった水路をたて・よこに設けて形成されました。低地であるため洪水や水の侵入を防ぐため土手や道を高くし、堀川や割下水を浚うといった恒常的な努力を続けていました。芥留杭も工夫のひとつです。 このようなインフラ整備が、人びとの生活基盤を支えていたのです。(専門員 福澤徹三)

企画展示の内容を紹介しています。

お問い合わせ

このページはすみだ郷土文化資料館が担当しています。