ページID:649475976

更新日:2024年7月11日

令和5年度は、以下の企画展を開催しました。

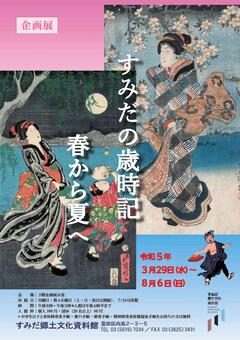

企画展示「すみだの歳時記―春から夏へ―」

展示概要

江戸時代になると、墨田区南部の本所地域は開発されて武士や町人の居住地となるいっぽうで、新たな寺社の建立や他所からの移転など、次第に盛り場としての性格を帯びていきました。そして、古代以来の地域の中心であった向島地域は、近郊農村としての性格を持ちながら、中世の「などころ」から発展した名所を抱える遊興地となっていきます。

このように、墨田区の本所・向島地域は、いずれも異なる歴史背景を持ちながら、江戸時代にはそれぞれ名所や盛り場が点在する遊興地であり、四季折々の隅田川の景色や草花、祭礼や行事などが人々の生活を彩りました。

本展示では、江戸・東京の春から夏にかけての年中行事や祭礼などを紹介しました。春の桜や夏の川開き(花火)のほか、隅田川両岸を介した寺社の祭礼、富士の山開きと富士講の様子や地域に伝わる信仰、そして夏の風物詩・怪談のコーナーでは、本所七不思議など、館蔵の浮世絵や地域の文化財から「すみだの歳時記」を紹介しました。

会期

令和5年3月29日(土曜日)から6月18日(日曜日)まで

開館25周年記念展示 企画展「関東大震災100年-本所の被害と復旧、残されたもの-」

展示概要

大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災は、広い範囲に多様で大きな被害をもたらしました。現在の墨田区南部にあたる旧本所区は犠牲者が多く、その中でも犠牲者が集中した被服廠跡の一部は、都立横網町公園となり震災の慰霊の場となりました。

今回は区内の関係館である、東京消防庁本所防災館、公益財団法人東京都慰霊協会(東京都復興記念館)と連携して、スタンプラリーを実施したほか、東京都復興記念館の資料も多く展示しました。

展示では、区内の企業博物館の協力で、東武鉄道、専売局、精工舎、長瀬商店、逓信省(すべて当時)の被害を紹介しました。また、東京都慰霊協会との共同研究成果として、区内の被害写真の偏在を明らかにし、場所ごとに紹介しました。

被災者の状況は、東京都公文書館の資料から、すみだの住民がいたバラック(仮設住居)の配置と数を紹介しました。また、復興記念館所蔵の緑小学校校務日誌を研究し、学校再開以降の登校児童数をグラフ化し、学校復帰が大きく進むタイミングが2回あることを発見しました。

最後に、区内にある震災関係碑と体験者団体の「一二九会」の資料紹介、一二九会取材も交えて書かれた、吉村昭『関東大震災』の取材ノートを紹介しました。

会期

令和5年8月19日(土曜日)から10月22日(日曜日)まで

企画展「学校連携展-すみだの昔のくらしと道具-」

展示概要

「昔」と聞いた時、いつを思い浮かべるでしょうか? 20年前、50年前、100年前…その時々に、数え上げればきりがないほど様々な出来事があり、幾多の災害や戦災を経て、街も人もくらしも大きく変わってきました。

変化の激しい都市部には古いものが残っていないと思われることが少なくありません。また、日常の道具は身近過ぎて価値を感じにくいかも知れません。しかし、当館では平成10年(1998)の開館以来、四半世紀にわたって地域のくらしの記録・記憶を大切に受け継いできました。所有されていた方の経験や思い出も含めた全てが貴重な「資料」であり、人々が生きてきた証です。そして、そのどれもが未来に伝えていくべき地域の“宝物”です。

本展では、「着る」「食べる」「住む」「祝う」「働く」「楽しむ・学ぶ」の6つのキーワードから、炭火アイロン、湯たんぽ、かつお節削り器、黒電話といった大正から昭和期に使われたなつかしの生活用具から、地域の生業を支えた仕事道具、季節の行事に関する品々まで、多様な資料を通して“ちょっと昔”のすみだのくらしを紹介しました。併せて、うつり変わる街と人々をとらえた貴重な古写真のスライドショーも実施。展示にリンクした教材や学校向けプログラムも充実させ、小学3年生の郷土学習でも様々な形で活用いただきました。

会期

令和5年11月3日(金曜日)から令和6年3月3日(日曜日)まで

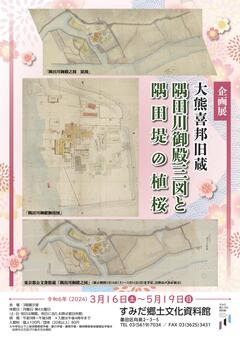

企画展「大熊喜邦旧蔵 隅田川御殿三図と隅田堤の植桜」

展示概要

大熊喜邦は、東京帝国大学工科大学建築学科を卒業し、近代建築・日本建築研究で活躍した著名な学者です。氏が収集した史料のなかに、「隅田川御殿之図」があり、昭和4年(1929)刊行の『東京市史稿 遊園篇』第1巻に収載されています。現在、東京都公文書館が所蔵する「隅田川御殿之図」は、一昨年当館が大熊家のご子孫から寄贈を受けた同名図の精巧な写しでした。もとは、隅田堤の植桜に尽力した隅田村名主坂田氏が所蔵しており、これを喜邦は入手したのです。また、御殿部分の描写は、貞享2年(1685)作成の「隅田川御殿御指図」を模したもので、今回の企画展では、この三図を初めて一同に会して展示できました。

同寄贈資料には、榎本武揚篆額・濱村大かい撰文「墨堤植桜之碑」(向島五丁目一番地)の碑文考察過程がわかる書状が遺されており、隅田堤の植桜の過程について、考察を加えました。

あわせて、館蔵の浮世絵や掛軸、絵巻、写真資料で、川、舟、堤が織りなす春の隅田川の情景を紹介しました。

会期

令和6年3月16日(土曜日)から5月19日(日曜日)まで

お問い合わせ

このページはすみだ郷土文化資料館が担当しています。