ページID:875252932

更新日:2021年7月13日

令和2年度は、以下の特集展示・常設展示を開催しました。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年2月29日から5月31日まで及び令和3年4月26日から5月31日まで臨時休館しました。

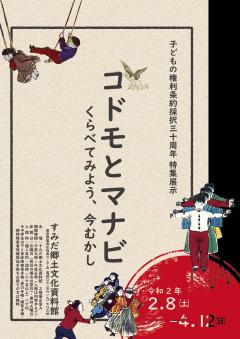

特集展示「コドモとマナビ-くらべてみよう、今むかし-」

展示概要

現代社会では、すべての子どもには等しく教育を受ける権利があります。しかし、このような考え方は近代以降に形成されたものでした。前近代の社会では、庶民の子どもは生活を支える労働者予備軍として育てられ、子ども=「子宝」という考え方が確立したのは近世になってからといえます。

本展示では、江戸時代の子どもの墓から出土した副葬品といった埋蔵文化財や墨田区内の寺子屋に関する資料、双六や浮世絵など教材として使用されてきた様々な資料を通じて、子どもを取り巻く環境や「子ども観」の変化とともに、むかしの子ども達の「学び」について紹介しました。

※本展示は令和2年2月8日から4月12日までの開催を予定していましたが、令和2年2月29日より新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館となったため、休館開けの令和2年6月2日より会期を延長して展示しました。

会期

令和2年6月2日(火曜日)から8月30日(日曜日)まで

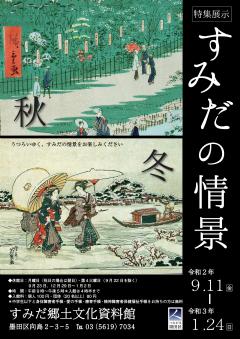

特集展示「すみだの情景-秋・冬-」

展示概要

墨田区は、古代より交通の要所として知られ中世期には宿が栄えた歴史深い北部地域、江戸期に開発され有数の繁華街となり様々な江戸文化発祥の地である両国界隈を有する南部地域と、様々な魅力にあふれた土地柄です。名刹・古刹が立ち並び自然豊かで風光明媚な北部地域、対して人々で賑わう南部地域の市街地の様子など、変化に富んだ風景は、季節が移り変わるごとに異なる美しさを見せ、人々をさらに魅了しました。

本展示では、江戸時代後期から明治期にかけて墨田区各所を描いた浮世絵から、秋の七草や、雪見等を題材にした作品を展示し、多様性に満ちたすみだの景観を紹介しました。

会期

令和2年9月11日(金曜日)から令和3年1月24日(日曜日)まで

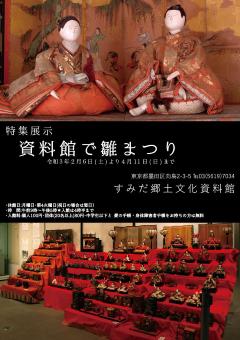

特集展示「資料館で雛まつり」

展示概要

すみだ郷土文化資料館には、区民の方や墨田区にゆかりの方からご寄贈・ご寄託いただいた、雛人形が所蔵されています。どの雛人形も、女の子の誕生を祝い、成長を願って、各家で大切に飾られ、代々伝えられてきました。

墨田区は関東大震災、東京空襲、度重なる水害等で戦前の資料の多くが散逸してしまいましたので、特に大正時代以前の雛人形たちは各時代に墨田区域でどのような文化が育まれていたかを断片的に示す貴重な資料でもあります。毎年ひな祭りの時期に合わせ、墨田区にとって、歴史的にも美術的にも価値の高いこれらの雛人形を紹介しています。

会期

令和3年2月6日(土曜日)から4月11日(日曜日)まで

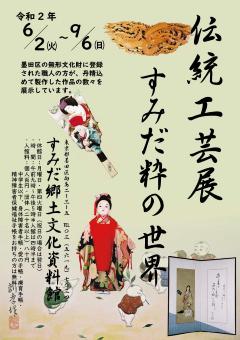

常設展示 伝統工芸展「すみだ粋の世界」

展示概要

日本の風土から生まれた生活文化に関わる工芸技術は、各時代の職人たちに受け継がれながらも洗練され、やがて日本固有の美意識を確立するに至りました。

墨田区には近世以前からの工芸技術を継承する職人さんたちが多く活躍しています。それは、近世期に江戸を代表する繁華街の一つであり経済活動の拠点でもあった浅草に近接していることや、隅田川をはじめ北十間川や大横川などが流れ、物流に有利であったこと、さらに水が豊富に使用できたことなど、地域特有の事情と無関係ではありません。

本展示では、墨田区登録無形文化財技術認定保持者が有する貴重な技術と作品を展示し、その技術によって支えられてきた日本の生活文化について紹介しました。

会期

令和2年6月2日(火曜日)から9月6日(日曜日)まで

常設展示「東京空襲体験画展」

展示概要

東京空襲の体験者が自らの体験を描いた絵画の展示

会期

通年開催

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年2月29日から5月31日まで及び令和3年4月26日から 5月31日まで、臨時休館となりました。

お問い合わせ

このページはすみだ郷土文化資料館が担当しています。