ページID:351113237

更新日:2025年12月1日

後期高齢者医療「資格確認書」の更新

「資格確認書」の交付

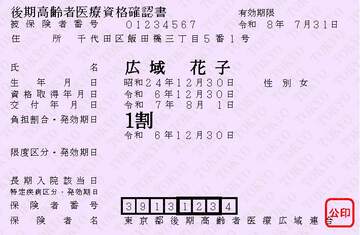

令和7年8月1日からの資格確認書(見本)

令和7年8月1日から保険証の代わりとしてお使いいただける新しい資格確認書(藤色/有効期限は令和8年7月31日)を、7月15日(火曜日)から簡易書留で順次発送予定です。

※後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までは、被保険者全員に資格確認書を交付する暫定的な運用を行っています。詳しくは、![]() こちらをご覧ください。

こちらをご覧ください。

紙の保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の交付終了

令和6年12月2日からマイナンバーカードと保険証が一体化され、後期高齢者医療制度では、同日から紙の保険証、各認定証の新規交付は終了しました。

令和6年度中に各認定証が交付されたことがある方には、新しい資格確認書に限度区分が記載されています。限度区分が記載された資格確認書を医療機関等の窓口に提示すると、各限度区分に応じた保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。

資格確認書の限度区分記載について

新しい資格確認書に限度区分の記載がない方は、申請することで限度区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。詳しくは![]() 資格確認書における限度区分等の記載申請をご覧ください。

資格確認書における限度区分等の記載申請をご覧ください。

有効期限切れの保険証又は資格確認書について

有効期限が令和7年7月31日の保険証(青竹色)又は資格確認書(オレンジ色)は、個人情報の取扱いにご注意のうえ、有効期限が切れた後にご自身で破棄してください。

「資格確認書」が届かない場合

新しい資格確認書は簡易書留でお送りしています。配達したときにご不在で、一定期間内に郵便局へ再配達の手続きをされない場合、資格確認書は区役所に返戻されます。資格確認書が区役所に戻ってきた方には、資格確認書の引取り通知をお送りいたします。区役所に戻ってきた資格確認書の引取り方法について、ご不明な点がある場合は下記問合せ先までお問い合わせください。

自己負担割合

自己負担割合は、住民税課税所得※1等をもとに毎年8月1日を基準日として判定します。令和7年8月1日以降の自己負担割合は令和7年度の住民税課税所得等をもとに判定します。

令和7年度住民税課税所得等 (令和6年1月から12月までの収入・所得等から算出) | 区分 | 自己負担の割合 |

|---|---|---|

同じ世帯の被保険者の中に | 現役並み所得者 | 3割 |

| 以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる (2)「年金収入※2」+「その他の合計所得金額※3」の合計額が ・被保険者が1人…200万円以上 ・被保険者が2人以上…合計320万円以上 | 一定以上所得のある方 | 2割 |

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合 | 一般所得者等 | 1割 |

なお、住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず1割負担となります。

※1 住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。市区町村から送付される住民税の納税通知書等で確認できます。(「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。)

※2 年金収入とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。

※3 その他合計所得金額とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。

基準収入額適用について

◎以下のいずれかに該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となる場合があります。

- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の方の、「賦課のもととなる所得金額※4」の合計額が210万円以下の場合(申請不要)

- 下表の収入判定基準を満たし、「基準収入額適用申請」を行って認定される場合

| 世帯の被保険者数 | 収入判定基準 |

|---|---|

| 1人 | 383万円未満※6 |

| 2人以上 | 合計520万円未満 |

※4 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません。)。

※5 収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金等控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません。)。

※6 ただし、被保険者が1人の場合で383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70歳から74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万未満

基準収入額適用の認定は墨田区で対象の方の収入額が確認できる場合は、申請不要です。お届けする資格確認書が認定後の自己負担割合となっている場合があります。対象の方の収入額が確認できない場合は、申請が必要になります。適用は申請の翌月からになります(さかのぼっての適用はできません。)。

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(区役所2階)

電 話:03-5608-6192(直通)

受付時間:午前9時から午後4時30分まで(第1・3水曜日は午後7時まで)

※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。