修繕積立金とは

マンション共用部分の修繕には、多大な費用を要するものが多く、修繕工事を行う際に一括して費用を徴収するのは区分所有者にとって大きな負担になります。また、合意形成が困難になるほか、最悪の場合、資金不足により必要な工事が実施できないといった事態に陥ることも考えられます。

こうした事態を回避するために、将来予想される修繕工事に要する費用を長期間にわたり計画的に積み立てていくのが、「修繕積立金」です。修繕積立金の額は、「長期修繕計画」に基づいて設定し、計画作成の時点で、十分な資金の手当てが可能となるようにしておく必要があります。

修繕積立金の目安

修繕積立金の額は、個々のマンションごとに様々な要因によって変動しますが、国土交通省作成の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」には、金額の目安が示されています。

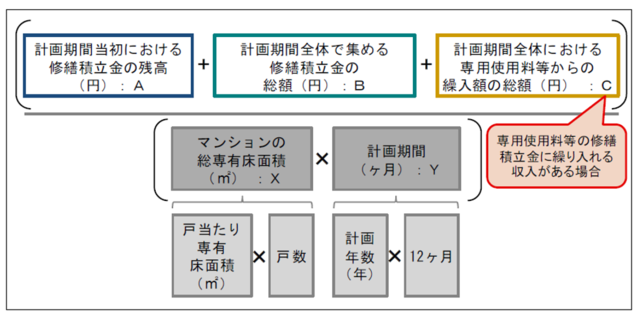

長期修繕計画期間全体における修繕積立金の平均額の算出方法(平米当たり月単価)

Z=(A+B+C)÷X÷Y

- A:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)

- B:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)

- C:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)

- X:マンションの総専有床面積(平米)

- Y:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)

- Z:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/平米・月)

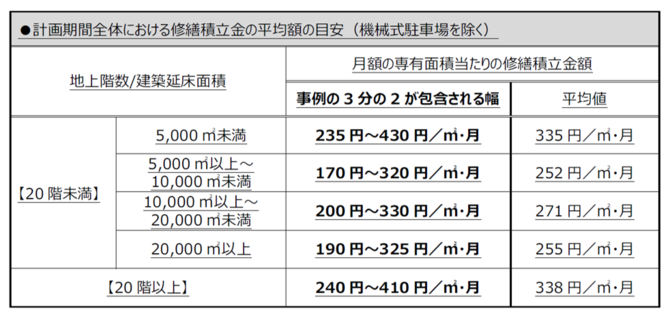

長期修繕計画期間全体における修繕積立金の平均額の目安(機械式駐車場を除く)

- 事例にはばらつきが大きいため、「平均値」とともに、事例の大部分が収まるような範囲を示すという観点から、「事例の3分の2が包含される幅」をあわせて示しています。 なお、平均値とあわせて標準偏差による範囲の表現方法もありますが、事例のばらつきが正規分布とはならないため、ここでは分かりやすさを優先して中央よりの3分の2の包含幅(事例の上下6分の1を除外した幅)としました。この包含幅の値は、5円単位で表示しています。

- 超高層マンション(一般に地上20 階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にあることから、【地上20 階以上】の目安を分けて示しています。また、【地上20階未満】 のマンションについては、建築延床面積の規模に応じて修繕工事費の水準が異なる傾向が見られることから、5,000 平米、10,000 平米、及び 20,000 平米で区分した上で、目安を示しています。

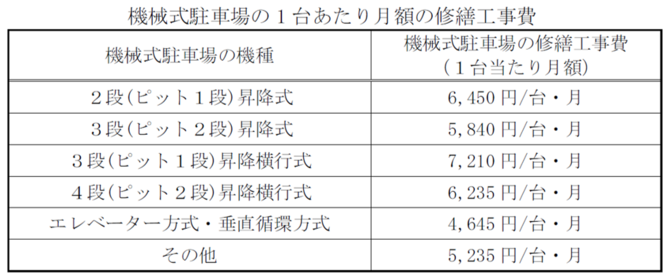

機械式駐車場がある場合の加算額

機械式駐車場の1台あたり月額の修繕工事費(下表)×台数 ÷マンションの総専有床面積(平米)

※駐車場の維持管理・修繕工事費や駐車場使用料について、管理費や修繕積立金と区分して経理している場合など、機械式駐車場の修繕工事費を駐車場使用料収入で賄うこととする場合には、「機械式駐車場がある場合の加算額」を加算する必要はありません。

- 「機械式駐車場の1台あたりの修繕工事費」は、収集した長期修繕計画の事例(117 事例)から算出した数値(5円単位で表示)です。

- 機械式駐車場には、屋外・屋内、地上・地下等の様々なタイプがあるため、修繕工事費は個別性が強いことに留意しつつ、適宜ご参照ください。

修繕積立金の積立方法

修繕積立金の積立方法には、長期修繕計画で計画された修繕工事費の累計額を計画期間中に均等に積み立てる方式(均等積立方式)のほか、当初の積立額を抑え段階的に積立額を値上げする方式(段階増額積立方式)があります。また、購入時にまとまった額の基金(「修繕積立基金」と呼ばれます。)を徴収することや、修繕時に一時金を徴収する又は金融機関から借り入れたりすることを前提とした積立方式を採用している場合もあります。

段階増額積立方式や修繕時に一時金を徴収する方式など、将来の負担増を前提とする積立方式は、増額しようとする際に区分所有者間の合意形成ができず修繕積立金が不足する事例も生じています。国土交通省のガイドラインでは、将来にわたって安定的な修繕積立金の積立てを確保する観点からは、均等積立方式が望ましいとされています。

段階増額積立方式における適切な引上げの考え方

マンションは築年数が経過すると、建物や設備の経年劣化が進み修繕費が増加します。また、区分所有者の高齢化により、増加した修繕費用の負担が難しくなることも考えられます。そのため、段階増額積立方式については、早期に引上げを完了させることが望ましいといえます。

国土交通省では、実現性をもった引上げにより、修繕積立金の早期の引上げを完了し、均等積立方式へ誘導することを目的として、段階増額積立方式における適切な引上げの考え方を以下のように示しています。

※工事費高騰等を踏まえた長期修繕計画見直しにより、管理適正化のために現在の修繕積立金額を大幅に引上げることを制限するものではありません。

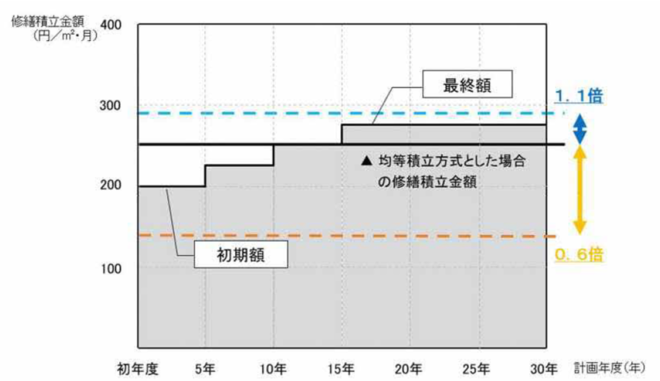

引上げの考え方

段階増額積立方式における月あたりの徴収金額は、均等積立方式とした場合の月あたりの金額を基準額とし、計画の初期額は基準額の0.6倍以上、計画の最終額は基準額の1.1倍以内とします。

具体的な計算方法

0.6×D≦Eかつ1.1×D≧F

- A:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)

- B:マンションの総専有床面積(平米)

- C:長期修繕計画の計画期間(月)

- D:計画期間全体における月あたりの修繕積立金の平均額=A÷B÷C(円/平米・月)

- E:計画期間全体における月あたりの修繕積立金の最低額(円/平米・月)

- F:計画期間全体における月あたりの修繕積立金の最高額(円/平米・月)

段階増額積立方式における適切な引上げの考え方(イメージ)

上記は、段階増額積立方式において、計画初年度から5年ごとに3回の引上げを行う場合を一例として図示したものであり、具体的な引上げ計画は、 個々のマンションに応じて異なります。

修繕積立金の積立方法を確認することの重要性

修繕積立金の積立方法によって、新築分譲時の修繕積立金の月額の水準は大きく異なります。購入予定者は、分譲会社から提示された修繕積立金が、「均等積立方式」によるものなのか、「段階増額積立方式」など将来の負担増を前提とするものなのかについて確認し、将来の負担増を前提とする場合には、その計画が自らの将来の資金計画 (住宅ローンの返済計画など)との関係でも無理のないものなのかについて、よく検討しておくことが必要です。

なお、「均等積立方式」を採用した場合であっても、その後、修繕積立金の額の見直しが必要なくなる訳ではなく、長期修繕計画の見直しによって増額が必要となる場合もあります。経年によって必要な修繕の内容が異なるほか、マンションの劣化の状況や技術開発、工事費の高騰等によって、実際の修繕の周期や費用等は変化しますから、どのような修繕積立金の積立方法を採用していても、定期的(5年程度ごと)に長期修繕計画を見直し、それに基づき修繕積立金を設定し直すことが重要です。

関連制度

マンション管理士が管理組合等の理事会、勉強会に出席し、修繕積立金の設定等に関するアドバイスを行います。

東京都のマンションアドバイザー制度を利用した場合に、派遣料の一部を補助します。

長期修繕計画の見直し、建物劣化診断等に要する経費の1/3(上限50万円)を補助します。

お問い合わせ

このページは住宅課が担当しています。