ページID:478124393

更新日:2025年8月20日

取材日:2023年11月16日

明治・大正・昭和・平成・令和と受け継がれる

代表取締役の川島隆司さん(写真左)と息子の悠生さん(写真右)

川島工芸所は財布のがま口に使用する真鍮製の口金をはじめ、アクセサリーパーツやベルトバックル、インテリア雑貨、家具金物などを昔ながらの機械を使って手仕事で製造しています。代表取締役である川島隆司さんの曽祖父が、錺かんざしの職人として、手仕事での金属加工の技術を修業したのち、1902(明治35)年頃に創業しました。 明治時代から続く長い歴史の中では、関東大震災や世界大戦などの動乱を経験しました。しかし、バッグ問屋が多く立ち並ぶ現在の浅草橋地域や材料の仕入先などにも近く、口金づくりをしやすい環境が整っていることから、創業当時から現在もなお同じ地域で、機械を大切に使いながら事業を継続しています。

真鍮製の口金を中心としたことによる需要の変化

1970(昭和45)年頃にひとつの転機が訪れます。あるアパレルブランドのメーカーが代官山に新店舗を出すにあたり、川島工芸所を含む様々な事業者に声が掛かりました。このことがきっかけとなり、これまでの仕事では関わることのなかったデザイナーと出会い、アクセサリーパーツ、ベルトバックルなどの様々な製品を生み出します。しかし、バブル崩壊などの景気の後退に伴い、メーカーは価格を重要視するようになりました。川島代表取締役の代に変わり、2014年頃からは製品の種類を口金に絞るようになったそうです。真鍮製の口金づくりの工程は、ロール状になった真鍮を必要な長さに切り出してからコの字状の大まかな形を作り、細かなカットや穴あけを行います。そして、がま口を閉じた状態に固定する留金を手作業でロウ付けします。ロウ付けとは、鉄などの母材を溶かして接合する溶接とは異なり、低温で溶ける「ロウ材」を接着剤として用いて接合する技法です。留金を開く際には4~5Kgの力が掛かるため、その負荷を考慮して接合箇所を決めます。口金の開き具合などの最終的な調整までを手作業で行うため、多くの手間と時間を要します。バブル崩壊の頃までは、一般的には真鍮にメッキを掛けて綺麗に見せることが上級な口金とされていましたが、製造を口金に絞り出した2014年頃に新たな需要が生まれます。それまで一般的にあまり好まれていなかった真鍮にメッキを掛けない無垢の口金です。真鍮は色合いなどの経年変化が起こります。それをカバンの革や布の経年変化と共に味わいとすることに目を付けたデザイナーとの取引が、新たに始まったのでした。

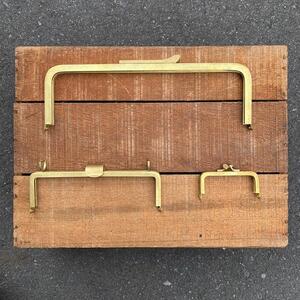

同社でデザインされた口金(上「オコシ」、左下「ガックリ」、右下「ゲンコ式」)

真鍮製の口金のポイント

ひとつひとつを職人の手で作る

ロウ付けしたことで酸化膜が張った部品をきれいに掃除している様子

切り出し・形成・穴あけ・留具のロウ付けなどの多くの工数を手仕事により丁寧に仕上げています。

流行に左右されないデザイン

ワンタッチ口金(写真手前)と、2つのベルトバックル(写真奥)

口金を付けるものによりサイズは変わりますが、ここ10年間、それ以外のデザインを変えていません。昔からあるものだからこそ、このデザインを大切にしています。

使えば使うほどに愛着が湧く

新品(写真上)と、使用して5年の口金(写真下)

真鍮は金属の酸化とともに渋い色合いに変化します。使う人、使われる環境により口金の表情が変わり、手入れをすることで永く愛用できます。

真鍮製の口金に再注目する人たち

手仕事で製作する真鍮製の口金は、一生物と言っても良いのかもしれません。万が一壊れたとしても修理することが出来ます。現在は、アーティストの方からの注文が多いそうです。真鍮という金属に詳しくない方に対しては、銅と亜鉛を混ぜた合金のため、酸化などにより、色味に経年変化が起こることと併せて、お手入れを施すことで永く使用できることなどを伝えます。このような丁寧な説明に「真鍮の特徴や魅力に皆さん、びっくりされますよ」と川島代表取締役は、真鍮の特徴を知らなかった方に伝えることができていると嬉しそうに話してくれました。そんなアーティストの方たちの中でも、経年変化を楽しめる厳選された素材をシンプルなデザインで、そして、その全ての製作を手作業で行うことにこだわった革ブランド ![]() N25(外部サイト)(エヌニジュウゴ)では、そのアイコンでもあるがま口に、2011年から同社の真鍮製の口金を採用しています。N25がブランドを立ち上げた当初、数社へ相談に通ったものの、なかなか話は進まなかったそうです。そのような状況の中、川島代表取締役はN25と出会い、ブランドのコンセプトに合った特注の口金を一緒に作り上げました。こうしたアーティストからの相談が増え、真鍮製の口金が注目されて始めましたが、川島代表取締役によると、真鍮製の口金を作れる工場は少なくなってしまったとのことです。

N25(外部サイト)(エヌニジュウゴ)では、そのアイコンでもあるがま口に、2011年から同社の真鍮製の口金を採用しています。N25がブランドを立ち上げた当初、数社へ相談に通ったものの、なかなか話は進まなかったそうです。そのような状況の中、川島代表取締役はN25と出会い、ブランドのコンセプトに合った特注の口金を一緒に作り上げました。こうしたアーティストからの相談が増え、真鍮製の口金が注目されて始めましたが、川島代表取締役によると、真鍮製の口金を作れる工場は少なくなってしまったとのことです。

後継者の登場と新たなチャレンジ

悠生さん自らデザインを行ったフラワーベース

真鍮製の口金への需要はありますが、川島工芸所に新たに口金づくりをしてみたいと就職を希望する方は現れませんでした。そんな中で転機が訪れます。15年ほど前に特注の口金を依頼に来た方と代表取締役とのやり取りを、当時はまだIT会社に勤務していた息子の悠生さんが目にするようになります。そして、二人のやりとりや作っている製品を見ているうちに幼少期に抱いていた口金づくりに対する見方が変化し、改めて「面白いことをしているな!格好いいな!」と、口金職人になってみたいという気持ちが悠生さんに芽生えました。そこから週末などに工場で作業を手伝うようになり、徐々に技術の習得に励んでいきました。その後、2022年には正式に口金職人として働くようになります。例外なくコロナ禍の影響は口金の需要にも大きく影を落としましたが、「その時代に柔軟に対応し、他の仕事に活かせる技術が身についていることが強みです」と川島代表取締役は前向きに語ります。その考え方は悠生さんにも既に引き継がれています。これまでは口金という部品を作り、その次の造り手がバッグや財布などの完成品の一部として世に出していましたが、自分たちも直接消費者に届く完成品を作ってみようと自社ブランドの立上げにチャレンジしました。真鍮製の口金で使用する素材と曲げやロウ付けなどの技術を駆使して、口金と同様にひとつひとつ手作業で作る真鍮小物の自社ブランド「 ![]() BRASS MOUSE(外部サイト)(ブラスマウス)」です。フラワーベースやキーフックなどのインテリアをイベントなどで販売したり、区内の飲食店で飾ってもらったりしています。

BRASS MOUSE(外部サイト)(ブラスマウス)」です。フラワーベースやキーフックなどのインテリアをイベントなどで販売したり、区内の飲食店で飾ってもらったりしています。

地域とつながり、新たな展開を目指す

悠生さんは区内の様々な業種の方が参加するとあるプロジェクトにおいて、真鍮製のピンバッヂの製作を担当されました。そこでは地域とのあらたなつながりが生まれたそうです。今後は、こうした新しいつながりの中で様々なコラボレーションを行ったり、ポップアップストアやECサイトでの販売を行ったりしたいそうです。そして、工場内に真鍮製品の専門店を作ることを目指しています。悠生さんの新たなチャレンジに対して川島代表取締役は「地域の方々と遊びながら色々なことを学ぼうとすることは良いと思います。これからも一緒に頑張っていきたい」と笑顔で語ってくれました。

プロジェクトのイラスト(左)と真鍮製のピンバッジ(右)

動画

お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。