ページID:507458198

更新日:2025年7月1日

家業だからこそ出来た時代の変化への対応

取材に対応してくださる中代大介取締役の弟の陽介さん。広報や営業を担当されています。

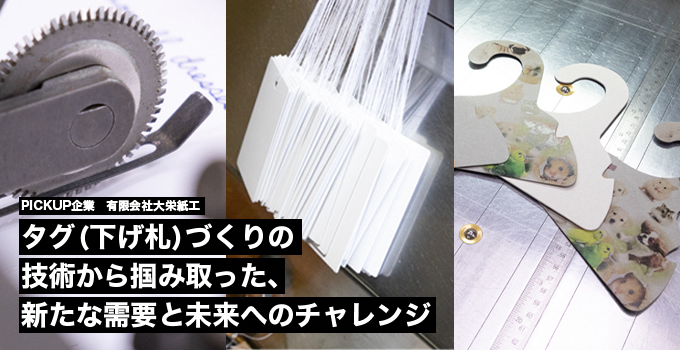

有限会社大栄紙工は主に洋服やアクセサリーなどのタグ(下げ札)づくりの最終工程である断裁、穴あけ、糸付けを担っています。

取締役を務める中代大介さんの祖父が、主に靴箱などを取扱う製函(段ボールを成形した段ボール箱の製造)業として創業し、昭和40年にタグ製造業に商売替えをしました。その際にお父様の栄一さんの栄と、その長男で取締役である大介さんの大の二文字に紙工を合わせた社名としました。

商売替えのきっかけはそれまでの主力であった靴箱の需要が減ってしまったためです。その際にお父様の栄一さんの代に知り合いの機械屋さんからラベルに紐を付ける仕事をやってみないかと声を掛けられて始めました。 タグ製造にはデザイン、紙への印刷、断裁、穴あけ、糸付けといった工程があるのですが、最初は糸付け専業でした。 中代大介取締役は、家業に入る前に印刷会社や製本会社で技術を習得していました。家業に入ってからはこれまで外注していた工程の内製化を目指して断裁機の導入を皮切りに周辺の工程にも意欲的に取り組みました。今では、弟・陽介さんが、作業だけでなく広報や営業などで外部発信に邁進し、多方面で活躍しています。

培った技術から顧客が広がる

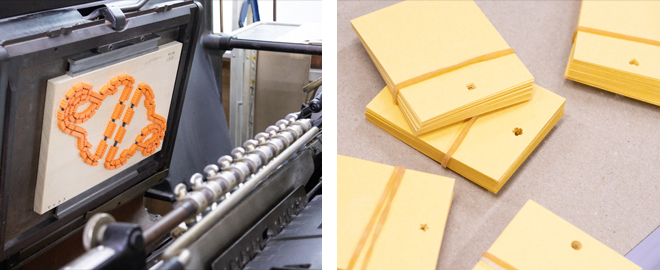

大栄紙工はアクセサリーなどの小さな商品に使用される幅1センチ長さ3センチのような小さいタグを得意としています。抜きという加工で行えば出来るのですが、クッキーの型を板にはめたような木型を必要とするためコストがかさみます。断裁機という紙を真っ直ぐに切る機械で行えば早く出来ますが一般的には小さすぎて作業が出来ません。陽介さんは「当社では独自の工夫により断裁機にて作業を行い、糸付けまで出来るため、細かい作業への対応力とスピードには絶対の自信があります」と語っています。

そのような強みを活かし、B to B(企業間取引)だけでなくB to C(企業が一般消費者を対象に行うビジネス)の売上も広げようと、実は20年くらい前から印刷が施されていない無地のタグのインターネット販売に取り組んでいます。最初はほとんど売れませんでしたが、タグの穴の形状を丸だけでなく、ハートや星型、四角や墨田区にちなんでさくら型など、独自の形状を用意したら売れ始めました。そこからは色は付いていたほうが可愛いなどとデザイン性が高いタグの需要が広がり、印刷工程からの一貫した発注も来るようになりました。自宅で仕入れや発送までを行う個人事業主のアパレル業の方々から一度に数万枚を発注していただくことも増えました。

「嬉しいことに当社に発注していただいたお客様で他社に鞍替えをされた方はいらっしゃいません」と陽介さん。細かい作業への対応力とスピード感を持って、丁寧なものづくりをしている成果なのでしょうか。今ではB to C(企業と消費者間の取引)の売上が全体の売上の中でも存在感を示してきているそうです。

クッキーの型を板にはめたような木型を使用する抜き加工(左写真)、ハートや星形、四角やさくら型の穴あけを施したタグ(右写真)

タグづくりの工程

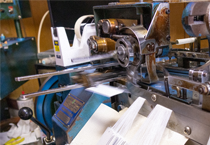

裁断は100分の1ミリの精度

100分の1ミリ単位の断裁を行う様子

紙は厚さや保管方法などによりたわみ等のクセが発生します。それを補正するために機械ではなく手で揃えて断裁を行います。

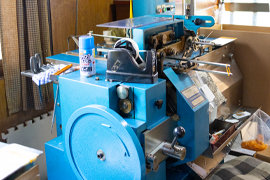

糸付けの工程

タグに開けた穴にラベルペッカーで糸付けしている様子

糸は人が結ぶのではなくラベルペッカーという機械で行います。丸い穴あけから糸付けまでを自動で行うことが出来ます。

意外なことに四角が人気!

ハート形の金型と、ハート形に穴あけが施されたタグ

ラベルペッカーで丸い穴を空けるだけはなく、オリジナルの形状で穴を空けることが出来ます。一番人気はなぜか四角なのです。

培った技術と高い品質意識はお客様のため

紙にミシン目を入れる機械を操作する陽介さん

陽介さんは「短い納期の中でも極限までミスを減らし、お客様から求められている高い品質を実現することを大切にしています」と繰り返し話してくれました。

タグづくりの最終工程の断裁、穴あけ、糸付けを担っているから出来ることは、それまでの幾つもの工程で稀に発生するミスの発見だそうです。機械任せではどうしても気が付かない部分がありますので目視で確認できる作業では神経を集中させ、慎重に作業を行っています。

さらに、お客様や工場側の都合で高コストにならないように納品形態などで折り合いが付く部分に関しては積極的にお客様に提案を行っているそうです。

また、作業中に万が一ミスを発見した際は、状況をしっかりと説明し、一緒に改善に取り組むそうです。「起きてしまったことに対する責任をどこがとるべきかという近視眼的なことではなく、携わっている人たちが使う人のために改善する意志があるのかどうかという改善のための議論が大切だと思っています。そこから逃げたら仕事は無くなると思います」と若かった時は熱くなり過ぎて、他社に品質改善を求めてしまう事もあったと、反省を踏まえながら陽介さんは語ってくれました。

世の中の役に立ちながら事業を広げる

海外旅行者向けのお土産として考案した、紙のハンガーとコースターのセット。1枚のシートから、ハンガーとコースターを取り出せます。

2022年4月から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」がスタートし、昨今のSDGsを世の中の流れを踏まえて自分たちの紙加工が貢献できることは無いのかと考えたそうです。そこで、プラスチック製のハンガーが目に留まり、紙製のハンガーの試作を始めました。それからはクリーニング店やホテルなど、様々なところに営業に行き、意見を集めました。コストの問題や強度の問題などクリアすべき課題はまだありますが、区のビジネスサポートセンターの測定・試験等機器で強度測定を行って問題点を数値化するなどし、試作品の改良を重ねています。

他にも区内児童館にて子どもたちのSDGsへの理解を深めるワークショップに、無地の紙ハンガーを提供しています。

子どもたちは、紙ハンガーに自由に絵を描いて、楽しみながらSDGsを学べているようです。

現在ではDeyy.w(ディウ)paper hangerとして「 ![]() 下げ札屋さん.COM(外部サイト)」にて販売を行っています。

下げ札屋さん.COM(外部サイト)」にて販売を行っています。

これらの活動からも分かるように世の中の変化を敏感に感じ取り、自分たちのアイデアで道を切り開こうとする兄弟の姿がありました。

忙しさに屈しない熱い想い

機械を作る職人が居ないため希少となったラベルペッカー(タグへの糸通しに特化した機械)

最後に陽介さんは「仕事にはどうしても繁閑差が生まれます。忙しい時はもう出来ないと思ってしまいがちですがそれでは伸びません。そんな時こそあえて仕事を取る気持ちが大切だと思っています。そして、暇な時こそ状況に流されるのではなく、時間を大切にして、積極的に営業活動を行っています」と熱く語ってくれました。

動画

企業情報

| 住所 | 墨田区東駒形三丁目25番11号 |

|---|---|

| 電話番号 | 03-3624-3459 |

| WEB |

お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。