地球規模で大洪水、大渇水が頻発しています。大地震や大津波で街が壊滅する事態も起きています。日本も例外ではありません。

「雨水市民の会」は、雨を活かすことによって人類が直面する水危機を解決していきたいと考えて活動しているNPO法人です。

海抜ゼロメートル地帯に位置する墨田区では、まだ雨水利用が一般的ではなかった昭和50年代から「雨水の貯水と活用」を進めており、平成6年(1994)には、日本初の雨水利用をテーマにした雨水利用東京国際会議が開催されました。翌年国際会議の実行委員会を母体として「雨水利用を進める市民の会」が発足しました。その後、「雨水市民の会」に改称し現在に至っています。

主な取組みとして、雨水利用を始めたい方への相談対応、普及・環境学習活動、海外支援活動、墨田区を拠点とした地域活動などを続けてきています。

さらに今年は、30年の時を経て8月3日から4日に「第14回雨水ネットワーク全国大会2024 in すみだ」が開催されました。

「雨水市民の会」は、実行委員会の中核として、大会の企画運営を進め、大盛況で終えることができました。

雨水の活用という先見性の高い団体として、墨田区を拠点に長きにわたって活動を続け、世界から高い評価を得ています。理事の笹川みちるさんと高橋朝子さんにお話を伺いました。(2024年10月取材)

雨水市民の会 (左)高橋さん (右)笹川さん

――「雨水市民の会」の活動内容を教えてください。

■笹川:「研究・実践活動」、「普及・環境学習活動」、「研修・学習事業受託」、「ネットワーク・提言活動」、「海外支援活動」、「地域活動」の6つの領域での事業を実施しています。具体的には、雨水利用を始めたい方の相談に対応、手作り雨水タンクのワークショップ、こどもや一般の方に向けた体験講座、イベント出展・書籍出版・Web等による情報発信、政府・行政の委員会に参加しての提言、バングラディシュで現地パートナー等を通じた雨水利用の普及、墨田区を拠点にした様々な活動です。

――「雨水市民の会」発足の経緯は?

■高橋:区では、まだ雨水利用が一般的ではなかった昭和50年代後半から「雨水の貯水と活用」を進めており、平成6年(1994)には、日本初の雨水利用をテーマにした雨水利用東京国際会議が区内で開催されました。翌年国際会議の実行委員会を母体として「雨水利用を進める市民の会」が発足しました。その後、「雨水市民の会」に改称し現在に至っています。

|

|---|

インタビューの様子

地下の雨水タンクから手押しポンプでくみ出す「路地尊」は、普段は水やり、災害時には生活用水に使える

――なぜ、墨田区は他に先んじて「雨水の貯水と活用」を始めたのでしょうか。

■高橋:海抜ゼロメートル地帯に位置する墨田区は、集中豪雨等により浸水など大規模な内水氾濫(都市型水害)の被害を受けていました。その対応の一環として、当初は、区役所内部で雨水利用の検討が始まりました。雨水をためて水資源として有効に使うことによって下水道への負荷を減らすことが大きな狙いでした。その後、区民や区内事業者の皆さんの協力を得ながら、水洗トイレ・植木の散水・防火用水の確保等を目的に区内施設での雨水タンクの設置などを推進してきました。

さらに、単に行政だけの活動ではなく、まちの防災活動を進めている人たちや地域活動をしている人たちとの連携がはじまり、行政・専門家・企業と私たち市民とが一体となったユニークな取組にまで育ってきたのです。

――お二人が、この活動に参加したきっかけは、何だったのでしょうか。

■高橋:以前、私は深川で水関係の仕事をしており、金町浄水場の抱える課題への対応などをしていました。その頃に、区の職員として雨水利用を積極的に進めていた、村瀬誠さんとも出会い「雨水利用を進める市民の会」の立ち上がりから参加しました。

■笹川:私は、「すみだ環境ふれあい館」(2001年開設)の運営を2008年度から「雨水市民の会」が受託した際に、スタッフとして参加したことが、きっかけです。

|

|---|

雨水市民の会のみなさん

――今は、どのようなメンバーで活動していますか? ■笹川:現在、メンバーは約90名です。防災対策への活用や植栽への水やりなど地元で実際に雨水利用に取り組んでいる方々をはじめ、雨水のネットワークで知己を得た全国各地の賛同者も参加しています。

この地域から始まった活動ですが、徐々に全国各地に活動の輪が広がって、地域を超え、枠組みを超え、情報の交換や共有、協働を行うプラットフォームとして「雨水ネットワーク会議(現・雨水ネットワーク)」が2008年に設立されました。さらに、千葉大学・中央大学等の研究や授業の一環として活動している学生たちなど多岐に亘っています。 |

|---|

「寺島なす★祭り」への出展

雨の循環について学べる「雨つぶぐるぐるすごろく」

――皆さんの活動をどうやって知らせていますか?

■高橋:イベント出展・書籍出版・Web・パンフレット等で普及啓発活動を行っています。地元のイベントについては、すみだまつり・こどもまつり、すみだ環境フェア、寺島なす★祭りなど、人の集まる所に出向いて、パネル展示やワークショップを行っています。水循環が楽しく学べるすごろくや雨の日アート、雨水が飲める体験など楽しみながら学べる企画づくりに知恵を絞っています。

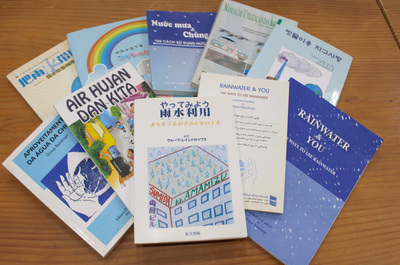

書籍については、30年前の「雨水利用東京国際会議」に向けて制作した「やってみよう雨水利用」(雨水利用のいろいろなアイデアを紹介した書籍)が、英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・アラビア語など10か国語以上に翻訳されて、世界中に発信されています。また、「雨の事典」は、雨に関する国内外の多様な雨の文化やくらし、気象、生命との関係などについて、一から調べた貴重な書籍で、この活動の価値を高めてくれています。

その他、「Webあまみず」や「雨水市民の会YouTubeチャンネル」を中心に、コンテンツを整えて、SNSも活用しながら誘導をしています。

|

|---|

10か国語以上で翻訳されている書籍「やってみよう雨水利用」

雨に関する歴史等をまとめた「雨の時典」

――今困っていることや課題は、なんですか。

■高橋:新しいメンバーに継続して参加してもらうことですね。学生の皆さんは興味を持って参加するのですが、就職で引越してしまったり、仕事で忙しくなったりすると、どうしても活動を続けることが難しくなってしまいます。一方で、社会貢献活動に強い興味がある若い人たちは、NPO法人に就職する人もいます。仕事をしながら、ボランティアでの活動時間をひねり出すという私たちの時代の関わり方とは、違いがありますね。

■笹川:この30年間「知ってもらう、広げる」ことに注力してきました。墨田区や関係した多くの皆さんの努力があって、区内には現在およそ800か所、27,000トン分の雨水タンクが設置されています。その結果を検証することがこれからの課題の一つだと考えています。

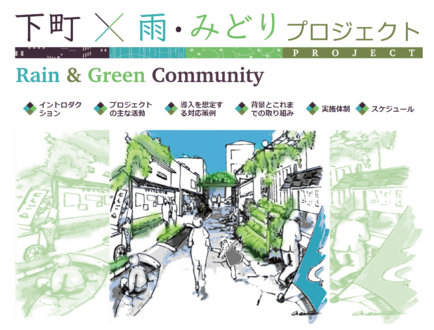

米国コカ・コーラ財団からの助成を受けて2022年から実施している「下町×雨・みどりプロジェクト」が、その一つの取組みです。向島・京島地区を中心に、アンケートやまちあるきを通して、雨水利用や緑化の現状を調査し、豪雨の際に雨水が下水道に流れ込むタイミングを遅らせたり、量を減らす効果を検証しています。雨水タンクを、洪水に備える防災・減災の目的で活かすための運用ルールなどを整理し、行政に提言して制度化への働きかけをしていきたいと考えています。

――さらに、新たな展開に結びつきそうですね。ありがとうございました。

|

|---|

「下町×雨・みどりプロジェクト」ホームページ

■受賞歴

2002年 「第4回日本水大賞/大賞」、「東京都環境賞/都知事賞」

2009年 「循環・共生・参加まちづくり」環境大臣賞

2014年 「第7回いい川・いい川づくりワークショップ/いいネットワーク・いい協働賞

2015年 「スイスイ下水道研究所いろいろ研究発表大会ユニークプレゼン『雨水の力は大きいで賞』」

「これも!すみだのシティプロモーション・勝手にアワード」を 「雨水市民の会」が受賞

「雨水市民の会」公式ホームページ(外部サイト)

「雨水市民の会」公式ホームページ(外部サイト)

「下町×雨・みどりプロジェクト」公式ホームページ(外部サイト)

「下町×雨・みどりプロジェクト」公式ホームページ(外部サイト)

「雨水市民の会」YouTubeチャンネル(外部サイト)

「雨水市民の会」YouTubeチャンネル(外部サイト)

「雨水市民の会」Facebook(外部サイト)

「雨水市民の会」Facebook(外部サイト)

![]() 「下町×雨・みどりプロジェクト」公式ホームページ(外部サイト)

「下町×雨・みどりプロジェクト」公式ホームページ(外部サイト)

Close

Close